【記事のポイント】

|

世界のインスタント麺市場は過去最高を更新中

日清食品の創業者、安藤百福氏が世界初のインスタント麺「チキンラーメン」を開発したのが1958年。インスタント麺は今や世界の人々の胃袋を満たすグローバル・フードに成長しています。

日清をはじめとする日本の製造メーカーも、だいぶ前から成長の舞台をグローバル市場に移しています。海外では即席ラーメンというとカップ麺より安価に購入できる袋麺を指すことが多いので、まずは袋麺をベースに商品戦略を立てるようです。

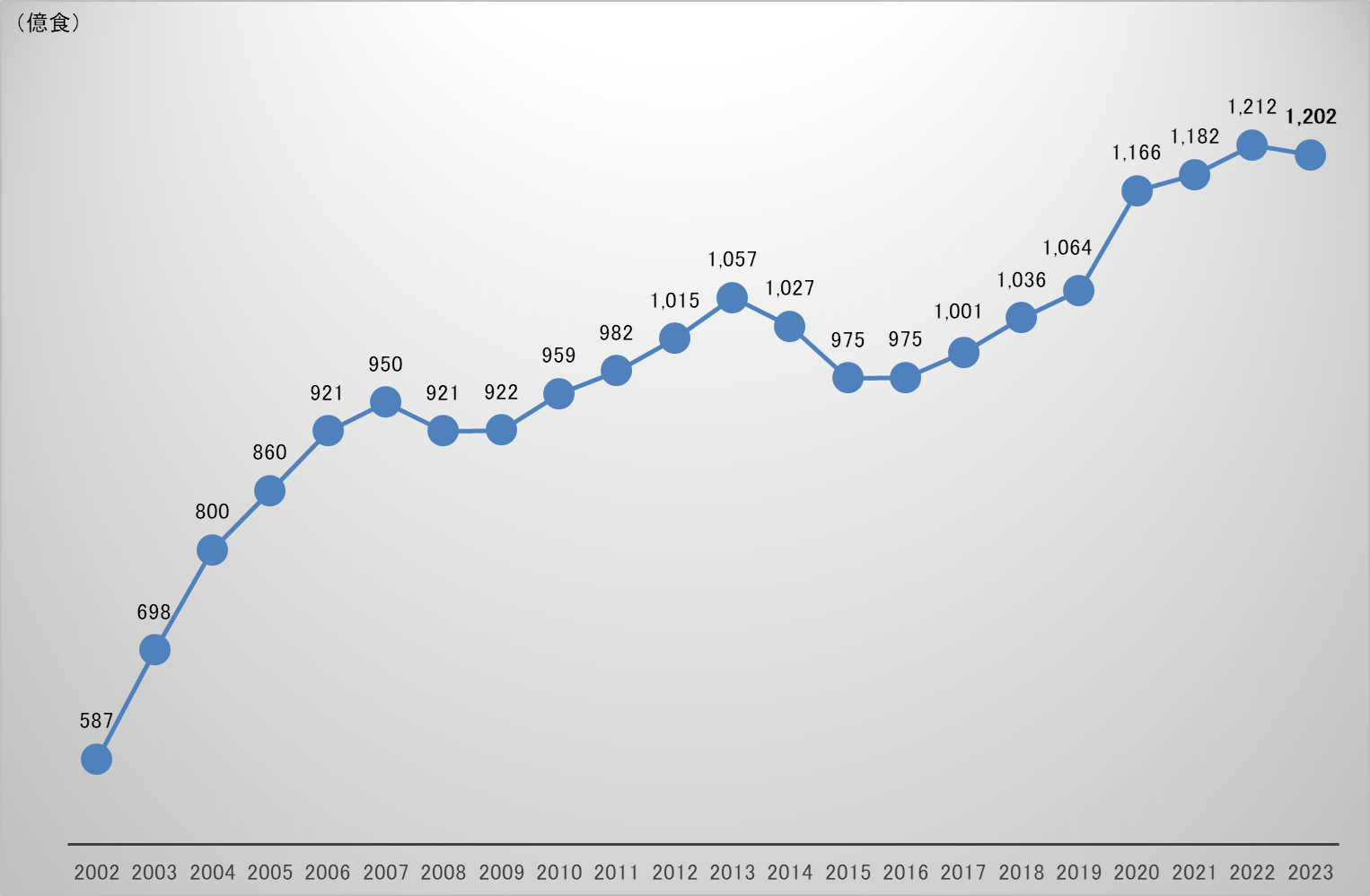

メーカーから注目を浴びるインスタント麺のグローバル市場。その規模と成長はどのようなものでしょう。世界ラーメン協会のデータで確認すると、世界のインスタント麺(カップ麺+袋麺)の消費量は2014年頃にいったん頭打ちした後、再び右肩上がりの成長を続けています。コロナ禍の影響で2020年以降伸びが加速しており、感染収束後の2023年も1,202億食と高水準を維持しています。

世界のインスタント麺消費量の推移

インスタント麺市場は第2ステージに突入

いったん頭打ちとなった世界のインスタント麺市場。ここ数年で急回復した理由は何でしょうか。

市場を引っ張ってきたインスタント麺「先進国」

まずはインスタント麺市場の消費量を国別に確認していきます。言うまでもなく、インスタント麺の消費量が最も多い国は中国です。中国の2023年のインスタント麺消費量は422億食と、世界のインスタント麺の約4割は中国で消費されています。中国に次いで消費量の多い国は、インドネシア(145億食)、インド(86億食)、ベトナム(81億食)、日本(58億食)となっています(下表参照)。

【インスタント麺の年間消費量】国別ランキング(2023年)

| 順位 | 国 | 年間消費量(億食) |

|---|---|---|

| 1 | 中国(香港含む) | 422.1 |

| 2 | インドネシア | 145.4 |

| 3 | インド | 86.8 |

| 4 | ベトナム | 81.3 |

| 5 | 日本 | 58.4 |

| 6 | アメリカ | 51.0 |

| 7 | フィリピン | 43.9 |

| 8 | 韓国 | 40.4 |

| 9 | タイ | 39.5 |

| 10 | ナイジェリア | 29.8 |

14億人もの人口を擁する中国で消費量が大きいのはある意味当然と言えます。インスタント麺がどれだけ好まれているかを表す指標としては「一人当たり消費量」が適切です(下表参照)。1位は一人当たり年間81食を消費するベトナムです。2位は78食の韓国。韓国の次は、タイ(55食)、ネパール(52食)、インドネシア(51食)、マレーシア(47食)、日本(46食)です。ネパールが4位というのはやや意外な感じですが、同国はおやつによく即席ラーメンを食べるようです。消費量で最大の中国は年間29食と一人当たり消費量でみるとベトナムの3分の1程度となっています。

【インスタント麺の一人当たり年間消費量】国別ランキング(2023年)

| 順位 | 国 | 一人当たり年間消費量(食) |

|---|---|---|

| 1 | ベトナム | 81.3 |

| 2 | 韓国 | 78.1 |

| 3 | タイ | 55.1 |

| 4 | ネパール | 52.8 |

| 5 | インドネシア | 51.9 |

| 6 | マレーシア | 47.0 |

| 7 | 日本 | 46.8 |

| 8 | 台湾 | 38.9 |

| 9 | フィリピン | 38.4 |

| 10 | 中国(香港含む) | 29.5 |

急拡大するインスタント麺「新興国」

インスタント麺「先進国」の市場はここ数年伸びが鈍化しています。消費量が2013年に1,057億食に達したところで頭打ちしたのはインスタントラーメン先進国の消費量が鈍化したことが原因です。理由はシンプルで、一人当たり消費量の高い韓国やベトナムはすでにインスタント麺がかなり浸透していますので、伸び率が鈍化するのは自然な流れだからです。

インスタント麺「先進国」に代わって市場をけん引しているのがインスタント麺「新興国」です。世界のインスタント麺市場はインスタント麺「新興国」によって第2ステージに突入している。これが現在の姿です。

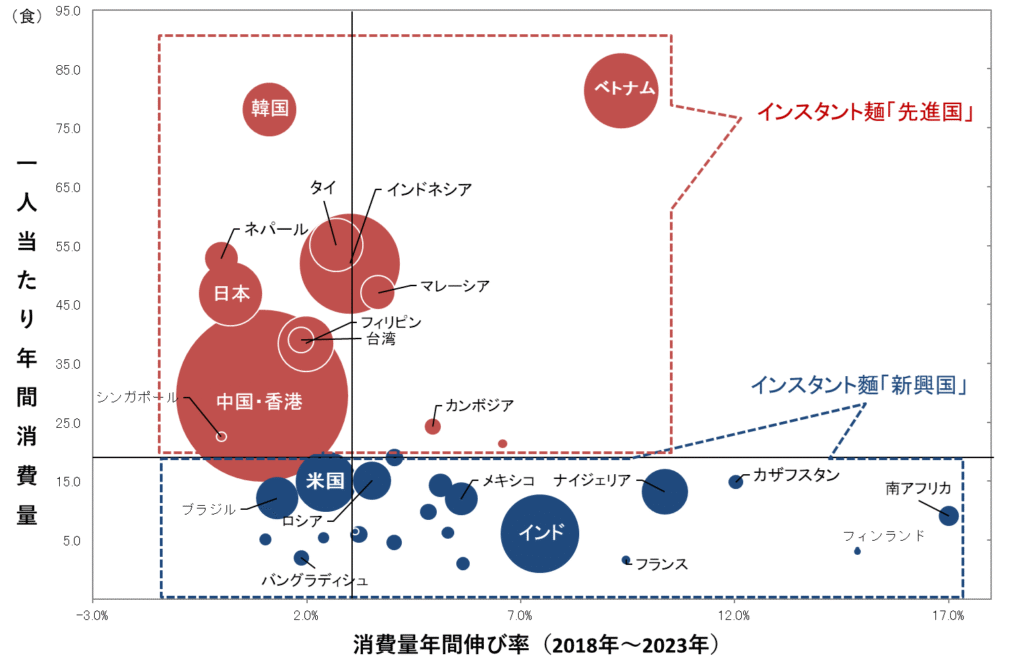

下のグラフは即席ラーメンの一人当たり消費量と伸び率を国別にプロットしたものです。赤色の国が一人当たり消費量が平均を上回るインスタント麺「先進国」です。ベトナム、韓国、中国、インドネシア、日本などが入ります。ただ消費量の伸び率でみると、平均を上回る国はベトナム、ネパール、フィリピン、台湾など数国で、全体としてインスタント麺「先進国」は成長の壁に直面している様子が見て取れます。

これに対し、一人当たり消費量では平均を下回るが、ここ数年で消費量が急拡大している国。それが青色のインスタント麺「新興国」です。インド、カザフスタン、南アフリカをはじめ、フランスや米国など欧米諸国も入ってきます。一人当たり消費量がまだ低いということは、インスタント麺のおいしさが認知されれば市場が一気に伸びる可能性を秘めています。日本への観光で日本のラーメンの素晴らしさを知り、自国でもラーメンを食べたいと思う人が増えているのかもしれません。

こうして世界のインスタント麺市場は第1ステージを引っ張ってきた東アジアを中心とする国々から、インドや南米、欧州などのインスタント麺「新興国」がけん引する第2ステージに入っているわけです。

【インスタント麺】一人当たり消費量と消費伸び率の国別比較

第2ステージの主役は「インド」

インスタント麺「新興国」の主役は14億人もの人口を擁する「インド」です。インドは2023年に中国を抜いて世界最多の人口となっています。

インドの主食といえば、お米(インディカ米)や小麦で作るナンです。ラーメン文化はほとんどなかったインドですが、海外の食品メーカーがインドの消費者の口に合うインスタント麺を開発しながら徐々に受け入れられていったようです。

インドのインスタント麺の定番といえば「マギー(Maggi)」です。マギーはネスレが販売するインスタント麺(袋麺)で83年から発売されています。インドではインスタント麺のことをマギーと呼んでいるようです。

日本の日清も頑張っています。日清は早くからインドに注目しており、1988年にインドに進出しています。インドでラーメンを浸透させるのは大変な苦労だったようですが、マーケティング調査と商品開発を重ねることで事業も軌道に乗ってきました。インドのカップヌードルは全8種類、すべてスパイスを効かせたものです。私はまだ食べたことはないのですが、ブログやSNS投稿などをみると日本人の口にも合うようです。

こうした海外メーカーの努力に加え、近年は訪日インド観光客が日本のラーメンに舌鼓を打つ姿が多くみられ、インドにもラーメン文化がだいぶ根付いてきたようです。食の多様化はグローバル規模で進んでいることを実感します。

中国にはまだ「のびしろ」がある

世界のインスタント麺市場の今後を見通す上で一つ気になる国があります。ラーメン大国「中国」です。第1ステージを引っ張ってきた中国ですが、実はまだのびしろがあるかもしれないのです。

先の表をみても中国の一人当たり年間消費量は31食でベトナムの半分以下、順位では上から10番目です。ラーメン大国で10位というのはまだまだ伸びしろがある証拠です。約14億という人口の持つ消費量を勘案すれば、一人当たり消費量を上げるだけでインスタント麺「新興国」と一緒に第2ステージを盛り上げる余力は十分あるのです。

ただ中国はラーメン大国であるがゆえにラーメンに対する舌も肥えています。

中国は外食文化ですので、おいしいラーメンが外で食べられます。そこに最近はUber Eatsなどのデリバリーサービスが浸透したことで、自宅で食するインスタント麺の需要がデリバリーに押される格好になっています。

デリバリーサービスにはない安さがインスタント麺の魅力ですが、それだけでは成熟段階に入った中国の消費市場で競争力を保つのは厳しいでしょう。中国のインスタント麺の最大手は「康师傅」という食品メーカーですが、商品のほとんどは100円以下という安さで外食ラーメンとは別モノという位置づけです。

中国でインスタント麺の一人当たり消費量を引き上げるには高付加価値化が不可欠です。

そこは日清をはじめとする日本メーカーが得意とするところです。日清は2017年に中国子会社を香港取引所に上場させており、本格的に中国市場を開拓しようとしています。そこで中国の消費者の肥えた舌を唸らせる商品を投入できれば、割高なデリバリーよりインスタント麺という流れが生まれるかもしれません。

インスタント麺市場は今後もグローバルレベルで拡大し続けるはずです。第2ステージはまだ量的拡大のフェーズですが、第3ステージは高付加価値化がキーワードになるでしょう。栄養・健康面への配慮、外食ラーメンやチルド麺等との差別化、ストーリー性の付加などが求められます。高付加価値なインスタント麺とはどのようなものか。ワクワクしながら待ちたいと思います。