【記事のポイント】

|

納豆人気は一過性のブームではない

TV番組で盛り上がる納豆消費

以前の記事で紹介しましたが、コロナ禍で私たちの食事は自宅で食べる内食が中心になりました。普段は外食やコンビニで済ます若い人も調理の楽しさを覚え、近所のスーパーで食品を買う姿がみられるようになりました。

内食シフトが進む中で特に売れた食品、それが「納豆」です。

巣ごもり生活で健康意識が高まる中、納豆は免疫力を強化する食品として注目されています。20年初めに国立ガン研究センターが納豆の死亡リスク低下を発表。さらに納豆に含まれる5-ALAというアミノ酸の一種が新型コロナウイルス感染に強力な抑制効果があるという研究結果が発表されました。

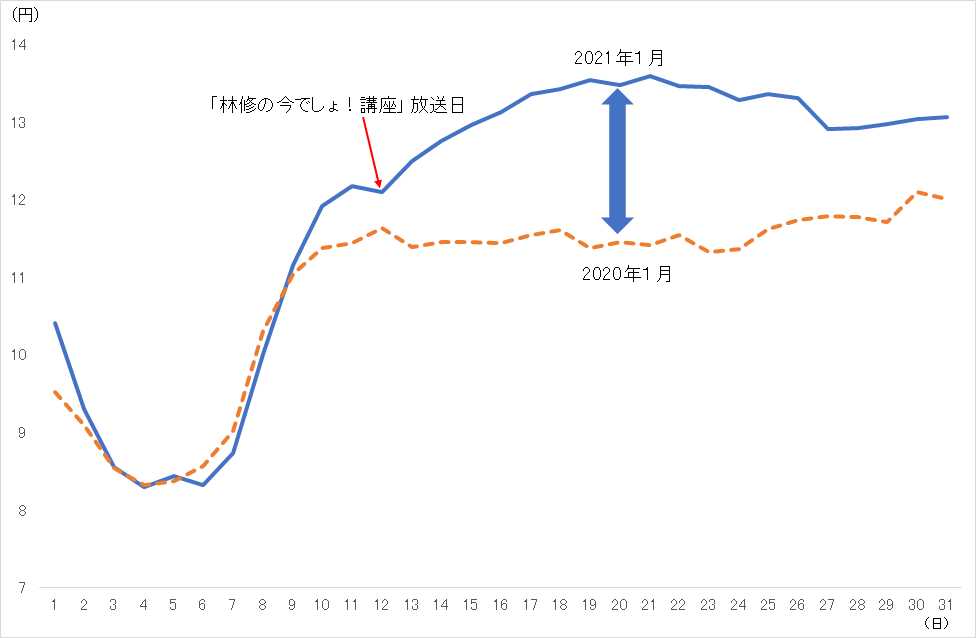

こうした情報を追い風に納豆はテレビなどメディアでも頻繁に取り上げられます。人気情報番組の「林修の今でしょ!講座」では21年1月12日の放送で納豆を取り上げ、納豆が心筋梗塞やがんの死亡リスクを低下させる効果があることを紹介、SNSでも大きな話題となりました。

下のグラフは家計の納豆支出を日次でみたものです。「林修の今でしょ!講座」の放送日を機に納豆の支出が急増しているのがわかると思います。

家計の納豆支出額の推移(日次)

納豆人気は10年以上続く現象

テレビで紹介された食品が翌日にはスーパーの棚からなくなる。過去に何度も繰り返されてきた「ブームあるある現象」です。ブームはたいてい一時的なもので翌週にはしっかり在庫の山になっている。これが通例のパターンです。

しかし納豆は例外です。納豆はメディアが取り上げては消えていくブーム&バストのない稀な食品です。私が毎日通うスーパーの納豆売り場ではいつも複数のお客さんがお目当ての納豆をカートに入れています。ルーティン作業のごとく自然かつ華麗にカートに入れる姿は他の売り場にはみられない光景です。

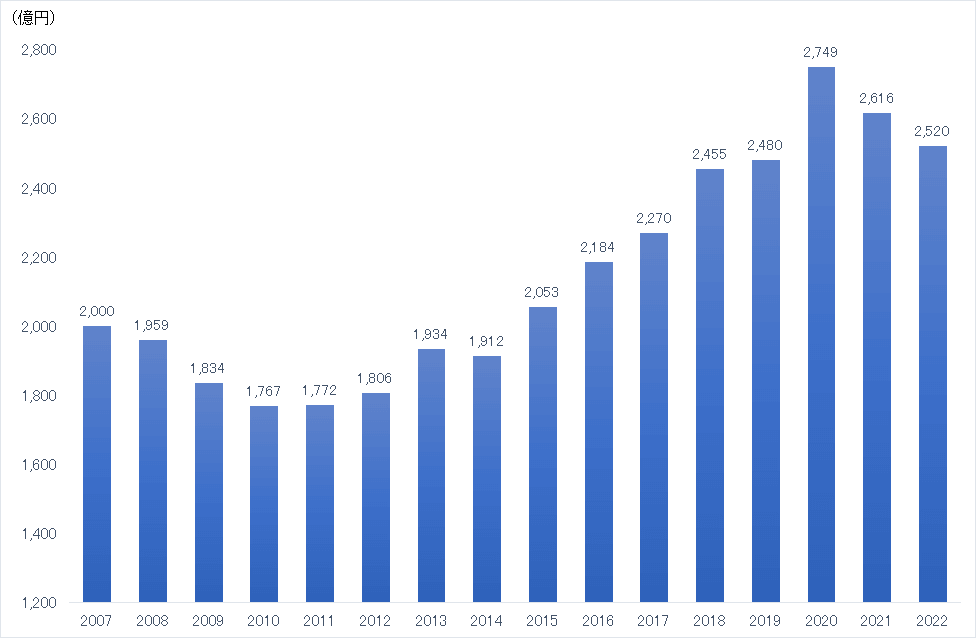

納豆人気はテレビで紹介されて慌てて買いに行くような一過性のブームではない。このことは納豆の市場規模を簡易推計した下のグラフをみるとわかります。コロナ禍の巣ごもり生活で2020年の納豆支出は急激に伸びましたが、それ以前から納豆市場は右肩上がりで伸びているのです。「コロナ禍で納豆ブーム」と言われても「何を今さら」と感じる人は多いのではないでしょうか。

納豆の市場規模の推移

納豆人気のすそ野が広がる

昨今の納豆人気はテレビで紹介されたからという、ブームあるある現象ではない。とすると、今の納豆消費の勢いはどのような構図で起きているのでしょう。納豆市場がこれだけ伸びている最大の理由。それは地域と年齢の「すそ野」が広がっていることです。

【地域のすそ野】東北・関東に迫る「九州・北陸」

納豆市場のすそ野の広がり。一つ目は地域のすそ野です。納豆に関する一般常識と言えば、

「西の人は納豆が嫌い」

でしょう。しかしこれはもはや一般常識ではなくなりつつあります。ここで納豆が食卓に浸透するまでの過程を納豆の成長曲線と呼ぶことにします。納豆の成長曲線は以下の4つのステップを経て家庭に浸透していくと考えられます。

- 納豆はめったに食べない(ステップ1)

- 納豆が少しずつ食卓に増え始める(ステップ2)

- 納豆を頻繁に食べるようになる(ステップ3)

- 納豆を食べるのが定着化する(ステップ4)

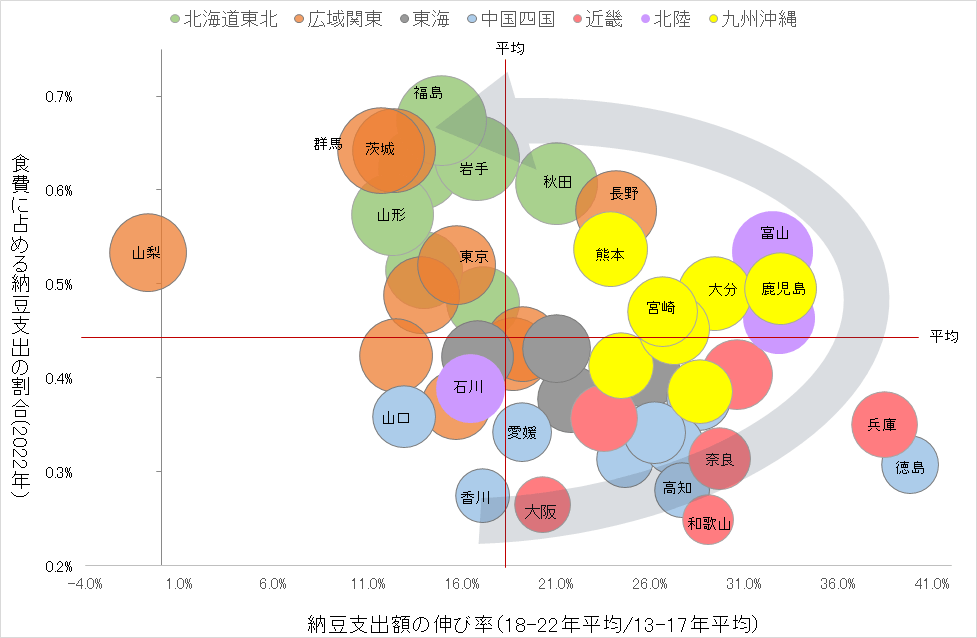

下のグラフは各都道府県の納豆消費が成長曲線のどの位置にいるかを示したものです。納豆の成長曲線はグラフの左下から反時計回りに進みます。成長曲線の最終地点(ステップ4:グラフ左上)に位置するのが東北地方(岩手・福島など)と関東地方(茨城・群馬など)。岩手や茨城(水戸)が納豆王国であることに異論のある人はいないでしょう。もっともステップ4は納豆生活がすでに定着化した地域ですので、ここからの伸びしろは期待できません。

都道府県別にみた納豆支出額の伸び率と支出割合

そうした中、納豆王国に急速に迫りつつあるのが九州地方と北陸地方です。九州地方と北陸地方はステップ3(グラフ右上)の状態です。納豆支出の伸び率は全国平均を上回り、納豆支出の割合も納豆王国の水準に迫りつつあります。

さらに岡山や大阪など納豆嫌いのイメージが強い地域も納豆消費が伸びており、納豆曲線のステップ2の状態にあります。「お金をやると言われても食べない」ほどの納豆嫌いで知られる和歌山県でさえ、納豆支出の伸び率は全国平均を上回っています。このグラフをみても「西の人は納豆が嫌い」は一般常識でなくなりつつあるのがわかります。

(理由2)年齢層のすそ野が広がる ~現役世帯も納豆支出を増やす

納豆市場のすそ野の広がり。2つ目は年齢のすそ野です。

下の表にあるように、納豆の支出額が最も高いのは高齢世帯です。一方、伸び率に注目すると、納豆の支出額を増やしているのは20~50代の現役世帯です。背景にあるのが健康意識の高まりです。特にコロナ禍で外出機会が減ることで運動不足となり、体調不良を訴える人も少なくないようです。健康不安が広がる中、手軽に摂取できる健康食品として納豆は年齢を問わない広がりをみせているのです。

年齢別にみた納豆の支出額と変化率

| 29歳以下 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 | |

| 納豆の月次支出額 (2022年) | 2,886円 | 3,719円 | 3,997円 | 4,005円 | 4,389円 | 4,547円 |

| 納豆支出額の変化率 (17-22年の年率) | 1.52% | 1.89% | 1.69% | 1.54% | 0.51% | 0.73% |

納豆人気に死角はあるか

このようにここ数年の納豆人気の特徴は地域と年齢層のすそ野が広がることで起きています。では今後も納豆人気は継続すると言い切れるのか。納豆人気に死角はないのでしょうか。

「コメ離れ」をどう克服するか

納豆人気に死角があるとすれば、納豆とは切っても切り離せないパートナー、すなわち「お米」の存在です。

納豆の食べ方として「納豆ごはん」は鉄板です。消費者がお米を食べなくなると納豆は必然的に影響を受けざるを得ない運命にあります。

納豆人気の鍵を握るお米。「主食」争いでここのところ分が悪い勝負を強いられています。競争相手は言うまでもなく「パン」です。周知のようにパンブームは息の長いブームを続けていますので、お米が主食の座を奪われると納豆は今ほど食べられなくなる可能性があるのです。

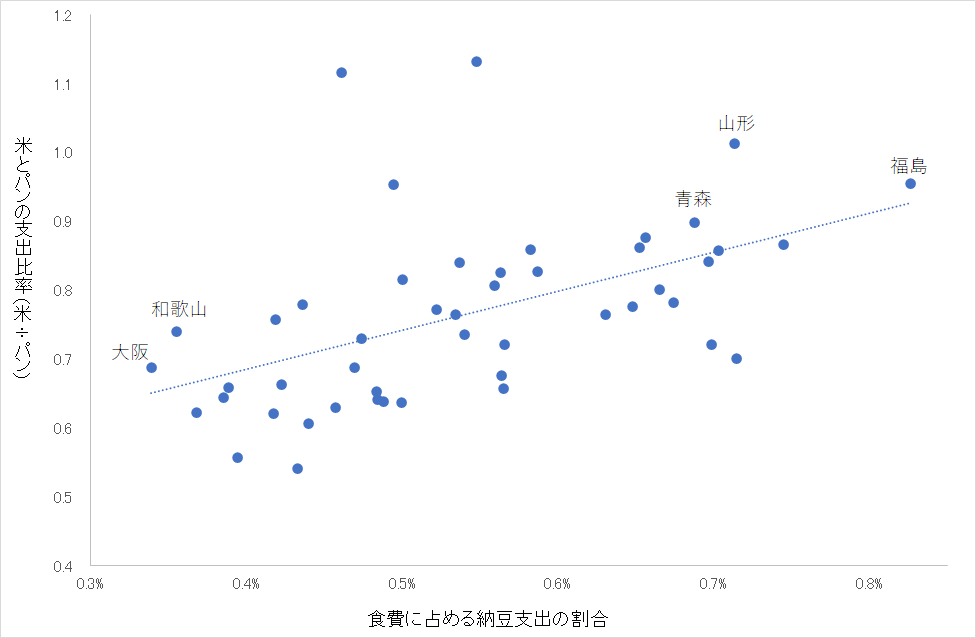

下のグラフは食費に占める納豆の支出割合とパンとお米の支出割合(米÷パン)を都道府県別にみたものです。米の支出割合と納豆の支出割合はプラスの相関関係にあることがみてとれます。つまり、

お米を多く食べる地域では納豆を多く食べる

という自明の結果がデータからも確認できます。

納豆と米の相関性(都道府県別)

ただこのグラフはあくまで納豆とお米の相関性(納豆:お米)を示したもので、因果関係(納豆⇔お米)を示すものではありません。

「納豆を多く食べるからお米を食べる」のか(納豆⇒お米)

「お米を多く食べるから納豆を食べる」のか(お米⇒納豆)

皆さんはどちらだと思いますでしょうか。私はよほどの納豆マニアでない限り、お米を多く食べるから納豆も食べる(お米⇒納豆)という人が多いように思えます。つまり「コメ離れ」が進めば納豆の消費にも少なからずマイナスの影響が出る可能性があるということです。

「納豆ごはん」以外の食べ方を探る

ではコメ離れの影響を回避するにはどうしたらいいでしょう。

考えられる選択肢は、

①お米の魅力を高めてコメ離れを食い止める

②お米以外に納豆のパートナーを探す

の2つです。

①はどうでしょう。パンブームの勢いが強い中でお米の魅力を高めるのはなかなかの高いハードルです。最近は高級米をお取り寄せで購入する人も増えているようですが、パンを凌駕する勢いに発展するかどうか未知数です。

ただコロナ禍の健康志向を追い風にする手はあります。健康志向の高まりで「和食」を再評価する動きが高まっています。和食の魅力が高まればコメ離れは食い止められます。納豆は和食の魅力を高めるパーツとして重要な存在だからです。

②はどうでしょう。納豆ごはん以外の食べ方。お米以外の納豆のパートナーとして、パン、そば、うどん、デザートまで試みられてきました。納豆そばは私も好きですが、納豆ごはんを超えるパートナーかと問われると厳しいものがあります。

ただ食はどんどん進化していくもの。今後、お米以外の最強のパートナーが生まれる可能性は十分あるでしょう。私も色々な組み合わせを試しながら、納豆の新しい食べ方を探っていきたいと思います。