| 日本各地には地元の人に「これがなくては困る」と言わせる「ご当地パン」があります。最近はSNSやテレビでも注目される機会が多く、お目当てのご当地パンを買いにわざわざ遠くから足を運ぶ人も少なくないと聞きます。各地にこれだけ特徴あるご当地パンがあるということは、パンの消費量や食べ方も地域によってだいぶ異なることが想像できます。統計調査をみながら検証してみましょう。 |

都道府県別パン消費量

上位を占める近畿勢

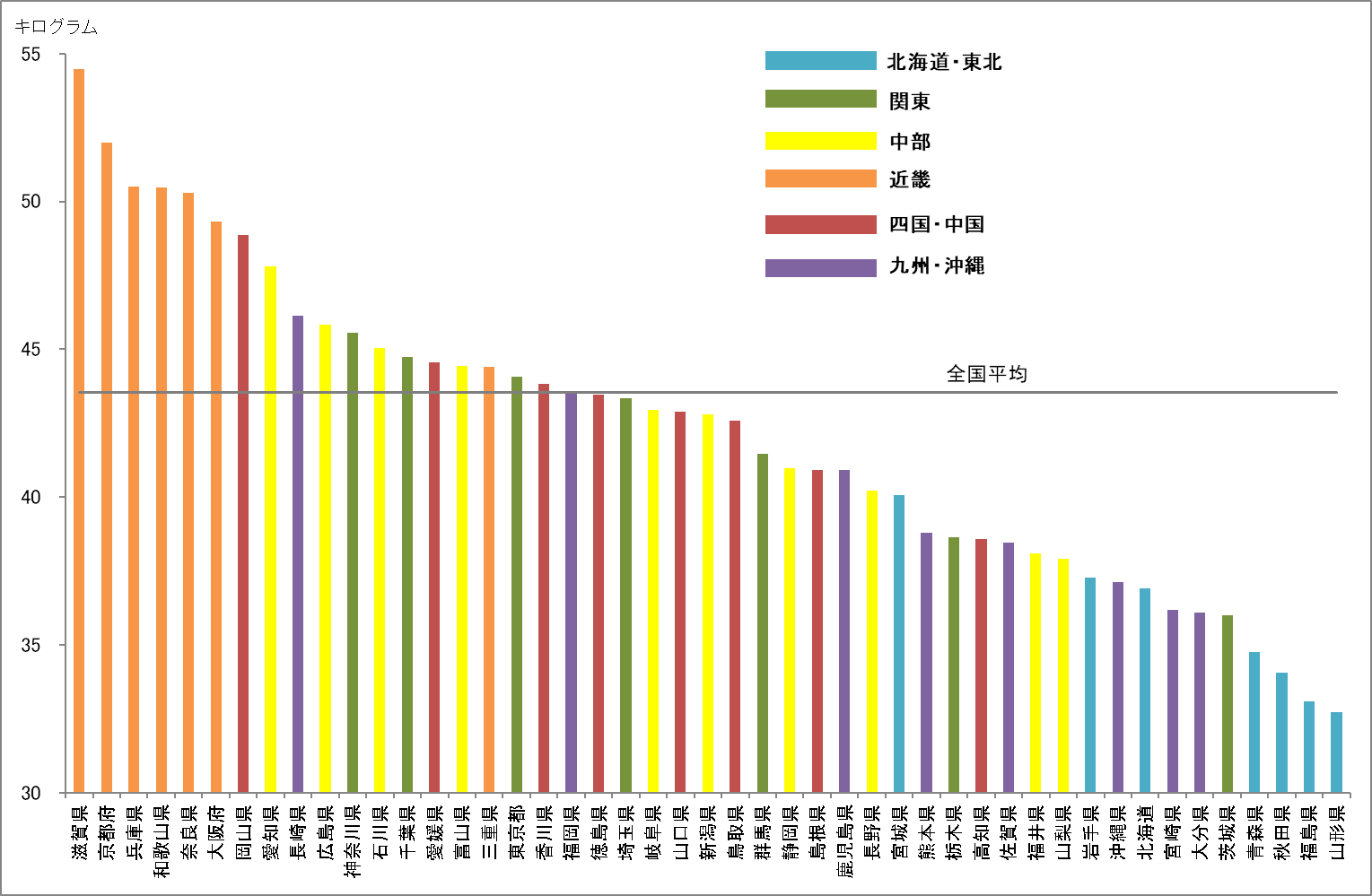

下のグラフはパンの消費量(21-23年平均)を都道府県別にランキングしたものです。「パン消費は関西が多い」と言われるように、関西地域のパン消費量の多さが目立ちます。なかでも圧倒的に上位を占めているのが近畿地方。滋賀県を筆頭に上位6位までを近畿勢が占めています。

近畿地方のあとは、中部地方、関東地方、九州地方、東北・北海道となり、お米の消費が多い東北地方はやはりパンの消費量が少ない傾向にあります。

地域別パン消費量ランキング(2021-2023年平均)

【留意点】 |

パン消費量1位は「サラダパン」擁する滋賀県

関西、特に近畿地方でパン消費が多いのはよく知られていますので、それほど驚く結果ではありません。私が少し驚いたのはトップが「滋賀県」ということです。パン好きで知られる京都・神戸・大阪を押しのけて滋賀がトップにきているのは驚きでした。

なぜ滋賀県はパン消費量が多いのか。「滋賀とパン」でまず思い浮かぶのは「サラダパン」です。サラダパンとは、マヨネーズで和えた刻みたくあんをコッペパンに挟んだ商品で、滋賀のパン屋「つるやパン」(創業1951年)の名物パンです。滋賀の人にとってこのサラダパンは県民食のような存在と聞きます。

都内でも月一の「つるやパンの日」ではつるやのパンが購入できると聞き、名物のサラダパンを購入してきました。食べた瞬間、刻みたくあんの食感が脳内を気持ちよく駆け巡る感じ。これはやみつきになると感じました。

サラダパンは身近なスーパーで売られており、取扱店舗数は滋賀県内だけで84店舗もあるようです(23年5月16日時点)。滋賀はパン専門店数がそれほど多くなく、人口10万人当たり9.8店舗で32位です。滋賀がパン消費量1位になった最大の理由は、スーパーのようなすぐ手の届く場所にサラダパンが存在することではないでしょうか。

岡山県はパン屋さんが多い

近畿勢が圧倒する中で目を引くのが岡山県で、パン消費量は大阪に次いで7位です。岡山県のパン消費量の多さはパン屋の店舗数と無関係ではないでしょう。

人口10万人当たりのパン屋店舗数をみると、岡山は愛媛(松山市)に次いで2位。四国地方の愛媛と中国地方の岡山で上位2位を占めています。四国・中国地方という温暖な気候ではパン屋に人が集まりやすいのでしょうか。

岡山のパン屋さんは非常に洗練された個性的な店舗が多いようです。滋賀の「サラダパン」のような全国認知のご当地パンは少ないようですが、創業100年を超える老舗「岡山木村屋」をはじめ、魅力的なパン屋さんが近所に数多くあることが岡山のパン消費量を押し上げていると思われます。

【パン店舗数】地域別ランキング(人口10万人当たりパン屋店舗数)

| 順位 | 都道府県 | 人口10万人当たりパン店舗数 |

|---|---|---|

| 1 | 愛媛県 | 14.91 |

| 2 | 岡山県 | 14.05 |

| 3 | 長崎県 | 13.83 |

| 4 | 徳島県 | 13.73 |

| 5 | 京都府 | 13.67 |

| 6 | 大分県 | 12.50 |

| 7 | 山梨県 | 11.93 |

| 8 | 石川県 | 11.90 |

| 9 | 福岡県 | 11.85 |

| 10 | 高知県 | 11.79 |

地域によって異なるパンの食べ方

「ご当地パンが主導する滋賀」「近所のパン屋さんが主導する岡山」という具合に、パンの消費スタイルは地域によってだいぶ異なるようです。そこで地域によって具体的にどのようなパンが好まれているのか、少し深堀りしてみます。

パン消費 4つのタイプ

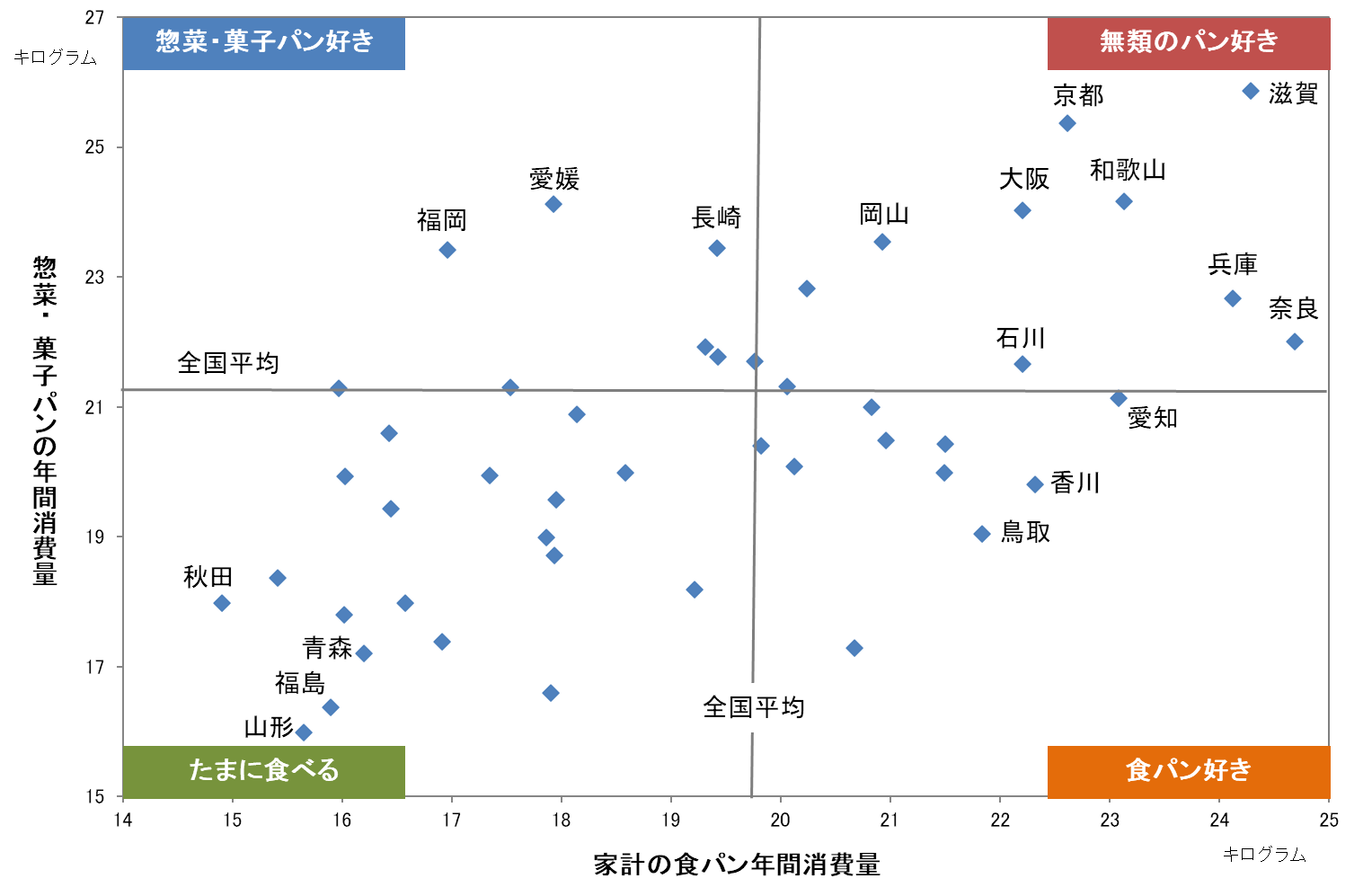

一口にパンと言っても、食パンから惣菜パン・菓子パンまで幅広く種類があります。どの種類のパンを食べるかで食べる時間なども変わってきます。例えば、食パンと惣菜・菓子パンで切り分けると、消費者は以下の4タイプに分類されます。

- 無類のパン好き

- 食パン好き(朝食でパン)

- 惣菜・菓子パン好き(ランチ・おやつでパン)

- たまに食べる

1は食パンも菓子パンも大好きな無類のパン好き。2は食パンを食べる頻度が多いため主に朝食で食べるタイプ。3は惣菜や菓子パンを食べる頻度が多いため主に昼食やおやつ時間に食べるタイプ。4はしょっちゅうパンを食べるわけではないがたまに食べるタイプ、といった具合です。

この4タイプを家計調査のデータで地域別にプロットしたのが下のグラフです。パン消費量で常に上位に入る滋賀、京都、大阪のような地域はやはり「無類のパン好き」に入ります。東北地方などパン消費量の少ない地域は「たまに食べる」に入ります。

地域で異なるパン消費のスタイル(2021-2023年平均)

食パン好きの「奈良・愛知・香川」

4タイプの中で地域の特徴が良く出ているのが、食パン好きの多い朝食パン派です。食パン好きの筆頭にあげられるのが、奈良県、愛知県(名古屋)、香川県です。

食パン消費量で全国トップの奈良は朝食でパンを食べる人の割合が高いことで知られています。Jタウン研究所の調査では、奈良県の朝食パン派の割合は76.5%と全国2位(1位は兵庫県)です。

愛知県(名古屋)でパンと聞けば、がっつり厚切りの食パンを思い起こしますし、讃岐うどんで知られる香川は小麦粉が食生活に浸透していますので、両県とも食パン好きが多いのは納得の結果です。

惣菜・菓子パン好きの「愛媛・長崎・福岡」

惣菜・菓子パンが好きな地域はどこでしょう。先のグラフから浮かび上がるのは、愛媛県、長崎県、福岡県です。惣菜・菓子パン好き地域に共通しているのは、パン屋さんが多いということです。

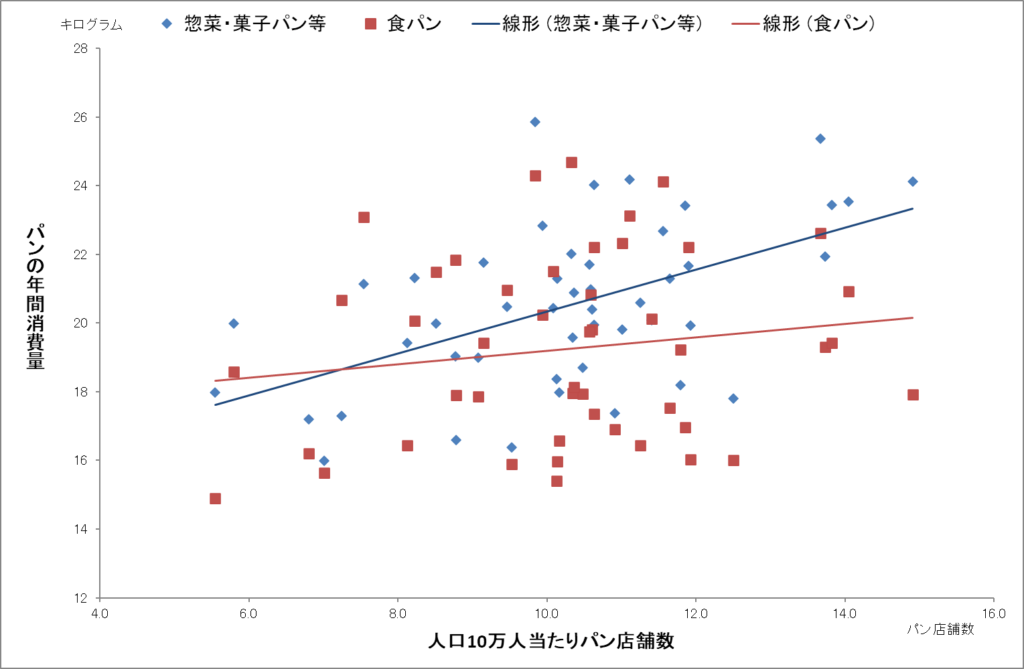

先ほど確認したように、人口10万人当りのパン店舗数を計算すると、愛媛県1位、長崎県3位、福岡県9位です。下のグラフはパン店舗数とパン消費量の関係性をプロットしたものですが、パンの消費量と店舗数の関係性は、食パンよりも惣菜・菓子パンのほうが強い。つまり惣菜・菓子パンの消費量が多い地域はパン屋が多いのです。日常食である食パンはスーパーなどで購入する人が多いですが、惣菜・菓子パンは食パンと比べてパン屋さんで購入する人が多いのです。実際、愛媛県には個性的で魅力的なパン屋さんが多く、パンに関するブログが目立ちます。

パン店舗数とパン消費量の関係(2021-2023年平均)

まとめ

このように、パンは消費量も食べ方も地域によってだいぶ違いがあることがわかります。地域のパンが「秘密のケンミンSHOW極」などメディア等で頻繁に取り上げられるのも分かるような気がします。

滋賀のサラダパンのように「ご当地パン」が主導する地域から、岡山や愛媛のように個性的な「地元のパン屋さん」がしのぎを削りながら地域のパン市場を盛り上げているところもあります。さらに名古屋のように、喫茶店で厚切りトーストを大量消費する地域もあります。

最近は高級パンブームが下火と言われていますが、各地域にこれだけ特徴的なパン文化が根付いているわけです。パンブームは全国規模で継続するのは確実でしょう。