右肩上がりで成長するアイスクリーム

「ハレの日気分」を味わうスイーツ

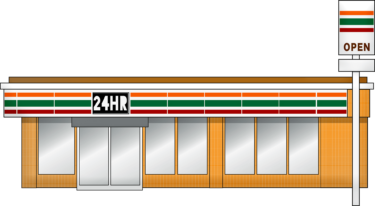

「家計のスイーツ支出額ナンバーワン」「息の長いブーム」「季節を問わないスイーツ」「世代を超えて親しまれているスイーツ」──それがアイスクリームです。スイーツの中でもアイスクリームは不動の人気を誇っています。下のグラフは家計のアイスクリーム支出額をみたものです。2019年後半頃から上昇し始め、コロナ禍を経てさらに勢いを増しています。

アイスクリームは家でも外でも場所を問わず好まれる商品です。コロナ禍では特に家の中でアイスクリームを食べる人が増えました。アイスクリームはささやかな「ハレの日気分」を味わうデザートとして私たちの日常に欠かせないスイーツとなっています。

家計のアイスクリーム支出額の推移

(出所)総務省「家計調査」

価格が上がっても需要は衰えない

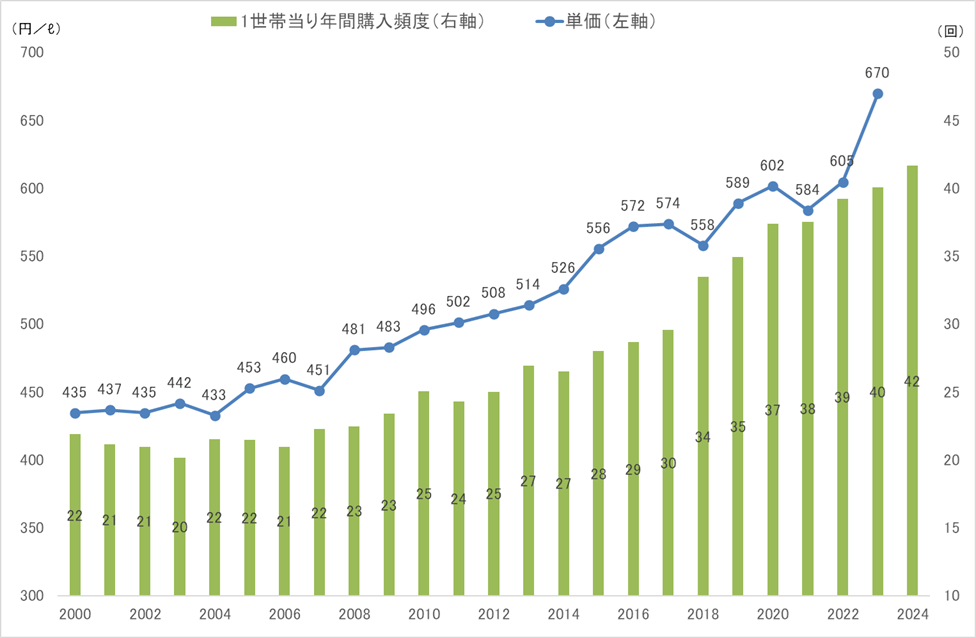

アイスクリームの人気の強さは価格に対する消費者の反応にも表れています。2023年度のアイスクリーム販売単価は10年前と比べて約3割上昇していますが、購入頻度は5割も上昇しています。特に2020年以降、バニラ豆など原材料価格が高騰している影響でアイスクリームも値上げが進んでいますが、値上げによる買い控えなどまったく起きていません。

価格が上がってもアイスクリーム人気に衰えが見られないのは、魅力的な商品がどんどん投入されているからでしょう。例えば2020年9月に誕生したカップアイス「MOW PRIME(モウ プライム)」(森永乳業)は160円(以下、税別)と通常のMOWより40円高いのですが、計画をはるかに上回る売れ行きだったようです。2021年11月に180円、2023年6月に220円と値上げされましたが、人気に衰えはみられません。

アイスクリームの販売単価と1世帯当たり購入頻度の推移

アイスはスイーツ市場の王者

値上げをものともしないアイスクリーム。スイーツ市場全体を眺めながらアイスクリーム人気の秘密を探っていきましょう。

ツートップは「アイスクリーム」と「チョコ」

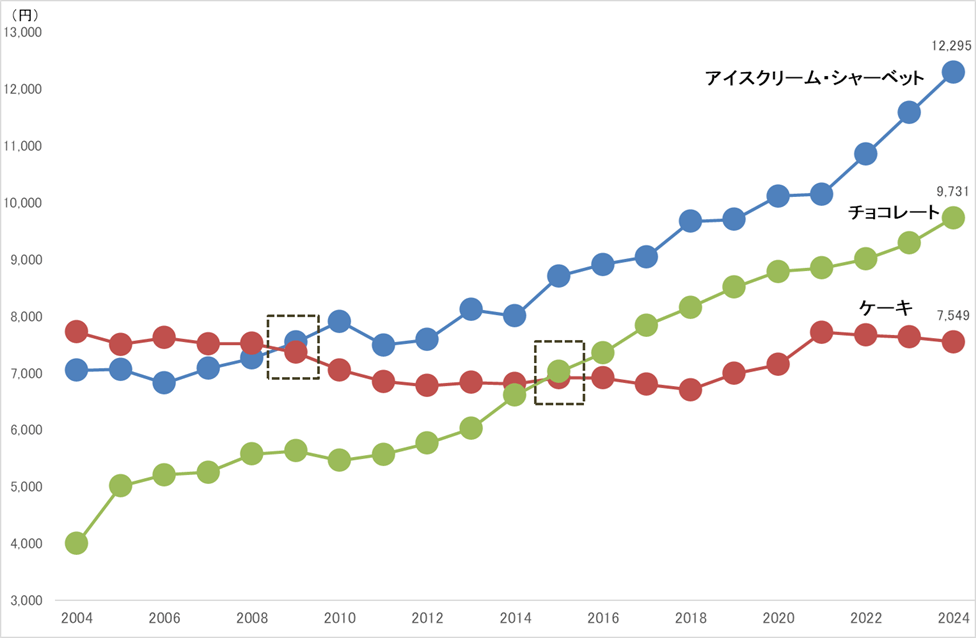

私のような中年世代がスイーツと聞いて思い浮かべるのは「ケーキ」です。しかしケーキはもはや規模の面でスイーツ界の王者とはいえなくなっています。今のスイーツ市場の王者はアイスクリームです。2番手がチョコレート、ケーキは3番手なのです。

下のグラフは家計のスイーツ支出額を時系列でみたものです。ケーキの支出額は2009年にアイスクリームに抜かれています。その後、2016年にはチョコレート(チョコレート菓子を含む)にも抜かれているのです。コロナ禍の巣ごもり需要を受けてケーキの支出は増加しましたが、2022年以降は頭打ちとなっています。

「アイス・チョコ・ケーキ」の家計支出額の推移

「アイスクリーム」強さの秘密

冬アイスで通年型デザートへ

アイスクリーム人気が今後も続くと確信できる理由があります。アイスクリームはもはや季節商品ではない──夏だけのスイーツではなくなったということです。「冬アイス」が一時流行語になりましたが、アイスクリームはもはや夏のデザートではなくケーキや和菓子と同じ「通年型デザート」になりつつあります。

夏のアイスの利点は「暑さをやわらげる」ことです。濃厚な味が特徴の冬アイスは「息抜き」や「癒し」によって消費者を惹きつけます。メーカーとしては、夏場の売上が伸びなくても冬アイスで売上の落ち込みをカバーできるようになったのです。

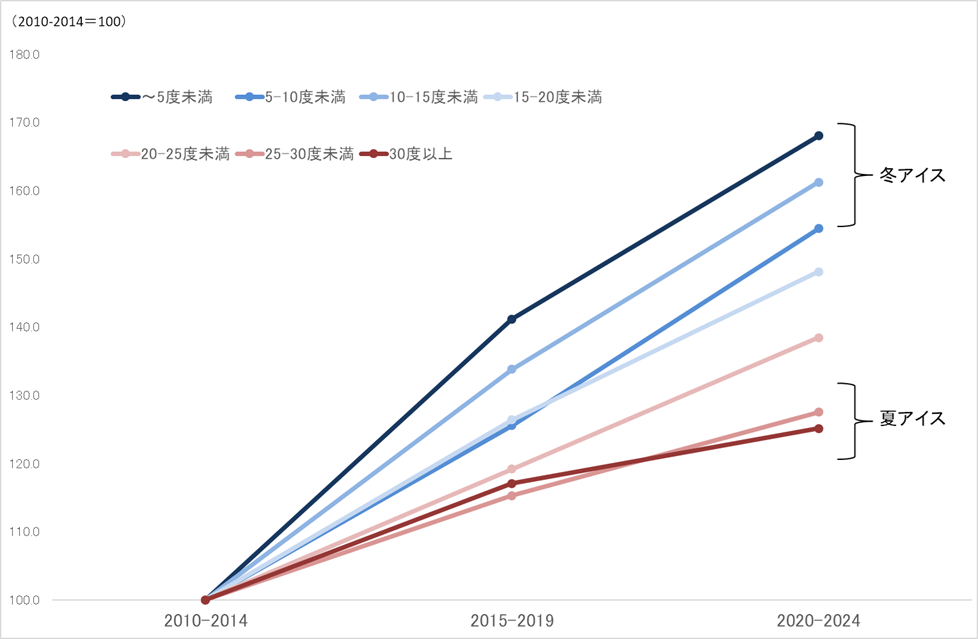

アイスクリームが季節を問わないスイーツになっていることをデータで確認してみます。下のグラフは気温別にみたアイスクリーム支出額がどう変化したかをみたものです。気温30度以上の夏アイス支出額は10年で約3割増加しています。これに対し、気温5度未満の冬アイス支出額は7割も増加しています。ここ数年は猛暑でアイスさえ買いに行けないという現象が起きています。支出額でみると夏アイスは冬アイスの3倍ありますが、今後この差は縮まってくると推測できます。

気温別アイスクリーム支出額の推移

(出所)総務省「家計調査」

アイス好きトップ3は「東北勢」

アイスクリームが通年型デザートになってきたことは地域別のアイス支出からも確認できます。普通に考えると、気温の低い地域より高い地域のほうがアイスクリーム支出が多いと想像できますが、実際にはそのような関係性はみられません。

通常、テレビや雑誌では「支出額」を使って都道府県ランキングを発表します。しかし「アイスが好きかどうか」は、支出額より「消費全体に占める支出割合」でみるべきという考え方もあります。「アイスクリームの支出割合が大きい地域=アイスクリーム好きの地域」と考えるのです。

下の表はアイスクリームの支出額と支出割合のランキング表です。支出額1位はメディアでもよく取り上げられる金沢市です。しかし支出割合でみると、1位「青森市」2位「福島市」3位「盛岡市」と東北勢がトップ3に浮上してきます。私は東北出身者なのでこの結果にそれほど違和感はありません。なぜなら「コタツに入りながら食べるアイスの味は格別」なのです。外は極寒なのに自分は家でアイスを食べている──何とも言えない優越感が寒い地域の冬アイスの魅力なのです。

地域別アイスクリーム「支出額」「支出割合」ランキング(2017-2024年平均)

| 支出額 | 消費に占める割合 | |

|---|---|---|

| 1 | 金沢市 | 青森市 |

| 2 | 福島市 | 福島市 |

| 3 | さいたま市 | 盛岡市 |

| 4 | 山形市 | 金沢市 |

| 5 | 盛岡市 | 大阪市 |

| 6 | 浜松市 | 松山市 |

| 7 | 高知市 | 鳥取市 |

| 8 | 東京都 | 宮崎市 |

| 9 | 富山市 | 浜松市 |

| 10 | 宇都宮市 | 高知市 |

「子供のおやつ」から「大人のデザート」まで

アイスクリームの強さ。もう一つの理由は、アイスクリームが世代を選ばないスイーツになったことです。私が子供のころのアイスは、学校帰りに駄菓子屋で友達と立ち食いをしたり、母親がスーパーで買ってきてくれる「子供のおやつ」でした。

しかしここ数年は私のように会社帰りにコンビニで購入したり、飲んだ後のデザートにするなど「大人のデザート」として広がりをみせています。アイスバー「PARM(パルム)」は昨年30~60代をターゲットとした「キャラメル&チョコレート味」を販売しました。メーカー各社は大人向けの高級感ある商品を投入しています。

シニアのデザートは和菓子、というのはもはや過去の話になりつつあります。家計調査などで確認してもシニア世代の和菓子への支出は大きく減少している中、チョコやアイスの支出は急増しています。

和菓子からアイスへのシフト化は、今のシニア世代が育った環境も関係していると思われます。戦中生まれの世代と違い、団塊世代を中心とする今のシニア世代は子供のころからアイスを食べて育ってきた世代です。今のシニア世代にとってアイスクリームが身近なスイーツなのでしょう。

日本のアイスブームはまだ終わらない-外食に拡大余地あり

日本のアイスクリーム市場はまだ拡大余地が残っています。日本アイスクリーム協会の資料では、アイスクリームの一人当たり消費量を国別に比較すると日本はまだ22位です(2023年)。1位のニュージーランドの一人当たり消費量は20.1リットル。日本は6.7リットルですので3倍以上の開きがあります。

アイスクリームの購入先も重要です。オーストラリアのアイスクリームの約3割は外食先で消費されています。ニュージーランドやオーストラリアではケーキを頼んでもアイスクリームが当たり前のように添えられてくるようです。

日本ではアイスクリーム消費の9割がコンビニなど小売店経由です。レストランのデザート・メニューにもアイスクリームはありますが、ケーキのようなバリュエーションはないように思えます。外食店がアイスクリームに力を入れるようになれば、日本のアイスクリーム市場は質量ともに多様でダイナミックな市場に変化する可能性は十分あります。日本のアイスブームはまだ終わりそうもありません。