【記事のポイント】

|

価格高騰でも衰えないコーヒー人気

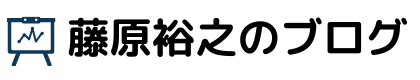

コーヒー市場は順調に拡大を続けてきましたが、ここ数年はコーヒー豆相場の高騰などの影響で頭打ちの状態にあります。2024年のコーヒー国内消費量は40万218トン(前年比▲0.4%)と、2016年のピークから2割近く減少しています。

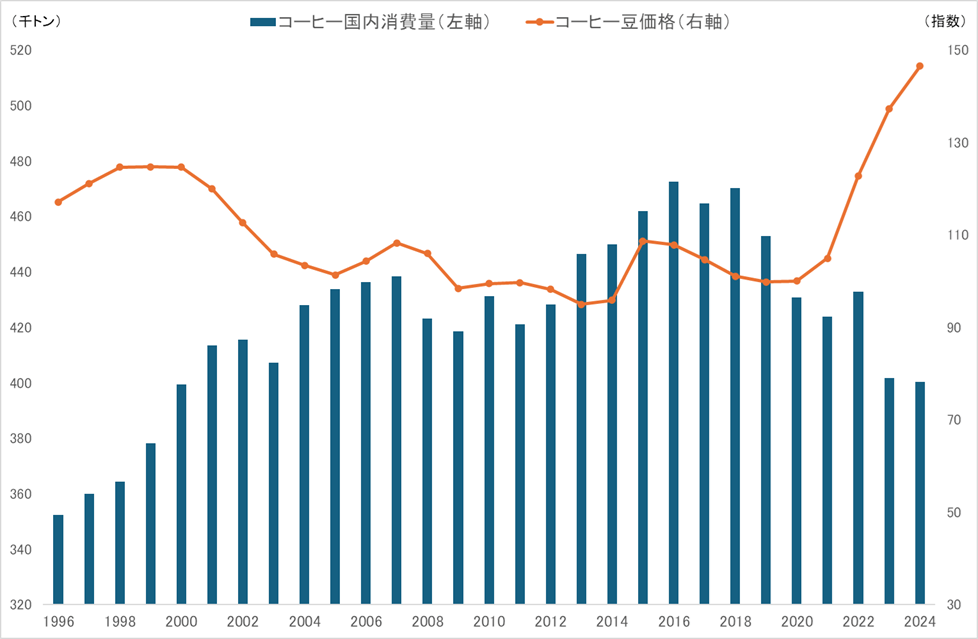

コーヒー人気は下火になってしまったのでしょうか?そんなことはありません。確かに価格高騰の影響で家計のコーヒー豆の購入量は減少しています。しかしコーヒー豆の支出割合は下がっていないのです。支出割合は消費者の意志を反映しています。苦しい節約生活を強いられているなかで、量は少し減らしても支出割合までは下げられない──。コーヒー人気が落ちていない何よりの証拠です。コーヒー豆の価格が下がれば再び購入量を増やすのは確実です。

価格高騰でもコーヒー人気が衰えないのはなぜか。それは自宅でゆっくりコーヒーを飲む人が増えたことが関係しています。コロナ禍では喫茶店に行く人が急減する中、自宅でコーヒーを飲む人が増えましたした。コロナ禍で定着した「自宅でコーヒー」が今のコーヒー人気の底堅さにつながっています。

コーヒー豆の国内消費量と価格

家計のコーヒー豆購入量と支出割合

「自宅でコーヒー」を支えるフォースウェーブ

4つの波

「自宅でコーヒー」までの流れを理解するには、日本のコーヒーブームの歴史を振り返っておく必要があります。最初のブーム第1の波「ファーストウェーブ」は、1970年代にインスタントコーヒーが普及したのをきっかけに起きた「喫茶店ブーム」です。今も残る名店の多くはこの時期にオープンしたものです。

続く第2の波「セカンドウェーブ」は90年代後半に起きます。米西海岸が発祥のシアトル系と呼ばれるスターバックスコーヒーが火付け役となり、街中でスタバのコーヒーを手にするビジネスマンが目立つようになりました。

2010年頃からは、豆の産地や個性を最大限に引き出す淹れ方を追及した第3の波「サードウェーブ」というスタイルが流行。コーヒーの美味しさの源流を辿ることでコーヒーの持つ「ストーリー」に注目が集まるようになります。最近日本でも多くみられるようになったコーヒースタンド。一杯のコーヒーに深いこだわりと思想を持つオーナーが経営しており、これもサードウェーブの流れを汲むものです。

サードウェーブで注目されたコーヒーの持つストーリーを自宅でもじっくり味わいたい。このような消費者ニーズから誕生したたのが現在進行形で進んでいる第4の波「フォースウェーブ」です。自宅で焙煎することで豆本来の美味しさを感じられる。産地の情景や生産者の想いなどを想像しながら極上のコーヒーストーリーを堪能する。「コーヒーストーリー」×「自宅で味わう」──。これがフォースウェーブの特徴です。

フォースウェーブの主役「シニア世代」

気に入った豆を生豆から入手し自宅で焙煎することでコーヒーの美味さとストーリーを丸ごと味わう。意外かもしれませんが、このなんとも贅沢なフォースウェーブの中心にいるのが「シニア世代」です。

サードウェーブ系のコーヒースタンドでコーヒーを楽しんでいるのは若い世代が中心です。その流れでフォースウェーブをけん引しているのも若い世代だと思いがちです。

しかし若い世代だけでコーヒー市場全体をけん引するのは無理があります。実はここ数年のコーヒー需要を支えているのは若い世代よりシニア世代なのです。下の表は2020年から2024年のコーヒー豆の支出額と年間成長率(年率換算)を世帯年齢別に比較したものです。シニア世代のコーヒー支出額が突出しており、伸び率も高いことがわかります。

世帯年齢別にみたコーヒー豆の支出額と年間成長率(年率換算)

| 29歳以下 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 | |

| 2020年 | 2,992円 | 5,090円 | 6,355円 | 7,283円 | 8,706円 | 6,829円 |

| 2024年 | 3,491円 | 5,632円 | 6,993円 | 8,031円 | 9,830円 | 7,981円 |

| 変化率(年率) | 3.9 % | 2.6 % | 2.4 % | 2.5 % | 3.1 % | 4.0% |

お年寄りといえば「お茶」は過去の話

「コーヒー市場の主役はシニア世代」と聞いて意外に感じられた人は、シニア世代にこんなイメージをもっているからでしょう。

お年寄りといえば「お茶」

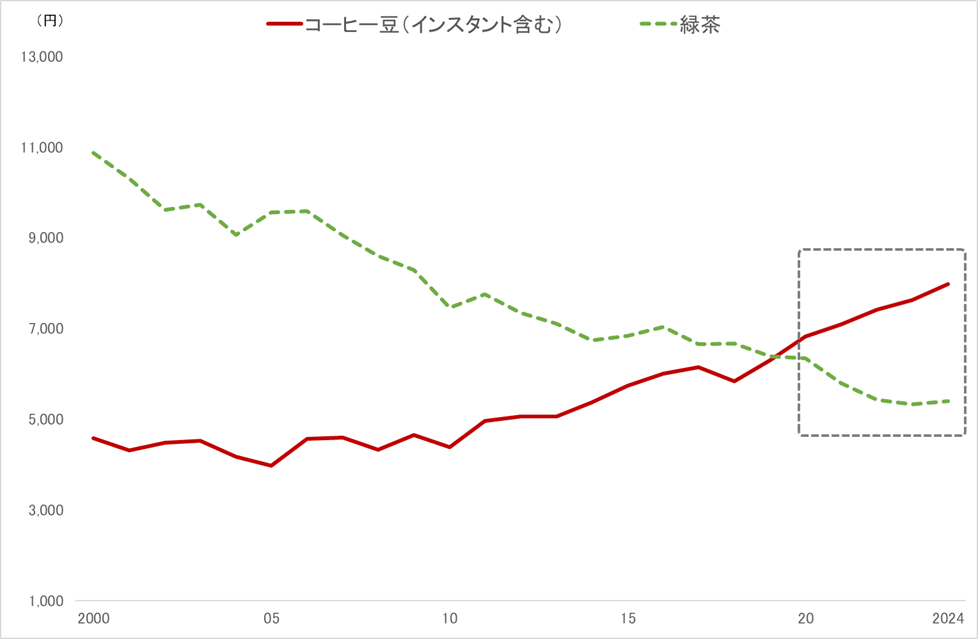

です。実は「お年寄りといえばお茶」はもはや過去の話です。下のグラフにあるように70歳以上の緑茶支出額は年々減少傾向にあり、入れ替わるように伸びているのがコーヒー支出額です。2020年はとうとうコーヒーの支出額が緑茶の支出額を上回りました。

シニア世帯(70歳以上)のコーヒー支出額と緑茶支出額の推移

ではなぜ今のシニア世代はお茶よりコーヒーなのでしょう。理由は単純です。若いころに喫茶店ブーム(ファーストウェーブ)を経験したのが今のシニア世代だからです。団塊世代を中心とする今のシニア世代にとって、思い入れと親しみがある飲み物は緑茶よりコーヒーなのです。

お年寄りといえば「和菓子」

これも同様の誤解としてあげられます。今のシニア世代は和菓子よりケーキなどの洋菓子の支出が多い傾向にあります。コーヒーに合うお菓子は和菓子より洋菓子ですので当然といえば当然です。

もう一つ「コーヒーに合う+シニアに人気」の食品があります。チョコレートです。チョコレートは菓子市場でNo1の市場規模に成長しています。ここ数年はカカオ含有量の高いハイカカオチョコレートの人気が高まっており、これがシニアの健康志向に見事に刺さっているわけです。

自家焙煎機を購入するシニア

先のようにサードウェーブの世界観を自宅に持ち込んだのがフォースウェーブの流れを形成しています。そして「コーヒー愛好家が多い × 在宅時間が長い」シニア世代がこの流れに見事にはまったのはある意味自然なことです。

企業側もフォースウェーブとシニア世代を意識した製品をどんどん投入しています。その代表が「自家焙煎機」です。パナソニックの自家焙煎機「The Roast(ザ・ロースト)」は価格が10万円と高額です。明らかにシニア世代をターゲットとした価格設定になっており、実際シニア世代を中心に売れ行きは好調のようです。

若いころ喫茶店のマスターが一杯ずつ丁寧にコーヒーを淹れる姿を見てきたシニア世代。「いつかは自分も」と憧れを抱いている人も多いのではないでしょうか。実際リタイア後に自分の喫茶店を持ちたいと考えているシニア世代は多いそうです。そうしたシニア世代を「自宅で喫茶店マスターの気分にしてくれる」。そのアイテムの一つが自家焙煎機です。見事に刺さったのは十分理解できます。

まだまだ盛り上がりそうなコーヒー市場

コーヒー豆価格の高騰という試練を受けても人気が衰えないコーヒー市場。この先も第5の波、第6の波~と新たなウェーブが来るたびに成長し続ける予感がします。では新たなウェーブとはどんなものか。少し想像を膨らませてみましょう。

若者とシニアがつながる

コーヒーという飲み物に産地や生産者の想いという「ストーリー」を与えたのがサードウェーブの流れ。そのストーリー性を自宅でも体感してもらおうと生まれてきたのがフォースウェーブです。前者の中心は若い世代、後者の中心はシニア世代です。

両者の違いはコーヒーの持つストーリーを「カフェに行って味わうか」「自宅で味わうか」の違いだけです。コーヒーを飲む場所が違うだけで、若者もシニアもコーヒーの持つストーリーに同じ感動を受けているはずです。だとすると、若い世代とシニア世代はコーヒーに対する世界観やストーリー性を共有できる──このように考えることができるのではないでしょうか。

そもそもサードウェーブ系のブルーボトルコーヒーの原点は「日本の喫茶店」にあるそうです。その日本の喫茶店をよく知るのが紛れもなくシニア世代ですので、コーヒー好きの今の若い世代と話が合わないわけがありません。しかも今はシニア世代もスマホで産地や生産者の様子を動画で見ている人も多いので、若い世代と一緒にコーヒー市場を盛り上げていく下地はできています。

コロナ禍を機に古くからあるこだわりのコーヒーを淹れる喫茶店がどんどん閉鎖に追い込まれています。「消えてはいけない喫茶店」を若い世代とシニア世代が支えていく──。このような構図ができれば、コーヒー市場の豊かな生態系は維持できるはずです。

カフェと自宅はWin-Win関係

カフェでも自宅でもコーヒーのストーリー性を味わえるのであれば、カフェ需要と自宅でコーヒー需要は必ずしもバッティングしません。

- 忙しくてなかなかカフェに行く時間がなときは、喫茶店のオーナーおすすめのコーヒー豆を自家焙煎機で自宅で味わう。

- 時間のある休日は、そのオーナーの喫茶店に足を運んでコーヒー豆の感想を語る。

こんな風にカフェ飲みと自宅飲みはバッティングしないどころかWin-Win関係にあります。逆に顧客とコーヒーのストーリー性を共有できない店舗は自宅飲みに需要を持っていかれるでしょう。これは魅力のないラーメン店がチルド麺に需要を奪われる構図と同じです。そう考えると、コーヒーの価値をしっかり伝えられる店舗や商品・サービスは世代を問わず支持を受け続けるということになります。

コーヒー市場は今後も発展を続ける可能性が高い──。コーヒー中毒の私にとって居心地のよい未来が待っていそうです。