「すれ違うのは車ばかり」の違和感

先日、久方ぶりに実家に帰省してきました。私の田舎は山に囲まれた風光明媚な土地ですが、豪雪地帯なので冬は地獄と化す。そんなところです。私はウォーキングを日課にしています。そこでいつも通りウォーキングすることにしたのですが、外に出てみてある違和感に気づきます。

歩けど歩けど、人に会わない!

いや、厳密にいうと、人には会っているのです。しかしその人たちは皆「車の中」。何台もの車とすれ違っていると「道路は車が通るもので、人が歩くのは危険だよ」──こんなことを言われている感覚になります。

車としかすれ違わない道(私の実家近く)

自分が子供の頃はちょっと歩くだけで近所のおじさんおばさんから声をかけられた記憶があります。「田舎の良さは、顔の見える温かいつながりにある」──。そう信じていた私ですが、今の田舎はかつての温かい関係性が失われた感じがします。むしろ東京の下町のほうがはるかに温かいつながりが維持できているのではないでしょうか。

クルマ社会が地域のつながりを奪っている

この体験を田舎の友人や両親に話したところ、返ってきた言葉が「人が減ってるから仕方ないでしょう」です。人口減が地域のつながりを失わせているのは否定できない事実です。しかし本当にそれだけなのか。

クルマ社会が顔の見える温かいつながりを奪っているのでは?

ふとこんな疑問が湧きます。皆が車で移動するようになったことで日常的な挨拶がなくなる。人と会うのは近所のスーパーくらいで、立ち止まってゆっくり世間話などする余裕がない。結果、地域内の顔の見える関係性が希薄になっていく──。クルマ社会は私たちに利便性という「便益」を与えてくれましたが、一方で地域のつながりを奪う一因になっています。

これだけ違う徒歩の地域差

では地方の徒歩離れはどれだけ進んでいるのでしょうか。統計で確認してみます。下の表は1日の平均歩数を都道府県別に並べたものです。これをみると、

- 東京都、大阪府、神奈川、京都府など「都市・都市近郊に住む人の歩数は多い」

- 高知県、岩手県、秋田県など「地方に住む人の歩数は少ない」

予想通りの結果です。男性トップの大阪府は8,700歩、最下位の高知県は5,600歩でその差は3,000歩です。3,000歩というと、距離にして約2km、時間で約30分です。

歩く地域と歩かない地域の差は1日平均30分

徒歩の地域差はけっこう大きいのです。わが故郷の岩手県も「歩かない県」に堂々とランキングされています。

【1日の平均歩数】都道府県ランキング(2016年調査)

| 順位 | 都道府県 | 1日の平均歩数 男性 | 順位 | 都道府県 | 1日の平均歩数 女性 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 大阪府 | 8,762 | 1 | 神奈川県 | 7,795 | |

| 2 | 静岡県 | 8,676 | 2 | 京都府 | 7,524 | |

| 3 | 奈良県 | 8,631 | 3 | 広島県 | 7,357 | |

| 4 | 東京都 | 8,611 | 4 | 滋賀県 | 7,292 | |

| 5 | 京都府 | 8,572 | 5 | 東京都 | 7,250 | |

| 6 | 埼玉県 | 8,310 | 6 | 岐阜県 | 7,234 | |

| 7 | 岡山県 | 8,136 | 7 | 大阪府 | 7,186 | |

| 8 | 千葉県 | 8,075 | 8 | 福岡県 | 7,155 | |

| 9 | 神奈川県 | 8,056 | 9 | 千葉県 | 7,086 | |

| 10 | 愛知県 | 8,035 | 10 | 静岡県 | 6,975 | |

| - | - | |||||

| 46 | 岩手県 | 6,626 | 45 | 山形県 | 5,893 | |

| 46 | 秋田県 | 6,626 | 46 | 鳥取県 | 5,857 | |

| 47 | 高知県 | 5,647 | 47 | 高知県 | 5,840 |

クルマ社会では地元にお金が回らない

クルマ社会によって人の移動が増え、消費が盛り上がり、経済が活性化したことは事実です。しかし近年、地域ではクルマ社会による弊害が目立つようになりました。それは「地元にお金が回らなくなる」という点です。クルマ社会が地域経済を疲弊させているとの指摘は以前からあります。理屈はこうです。

- 車の移動が中心になると買い物は地元商店街から郊外のショッピングセンターに移る。

- ショッピングセンターの多くはグローバル展開するような「地域外の資本」で作られたお店

- ショッピングセンターで上がった利益の大半は本社のある東京や大阪など大都市に吸い上げられる。

このように、住民が必死に稼いだお金が郊外のショッピングセンターを通じて「地域外」に出てしまい、地元経済の首を絞めているのです。当然ですが、地元にお金が落ちなくなると税収も減り、行政サービスも劣化していきます。バスや鉄道といった公共交通も縮小され、車を運転できなくなった高齢者が「交通難民化する」ような問題も起きる始末です。クルマ社会が招いた地域経済の悲劇です。

徒歩がもたらす不便益

クルマ社会が地域経済を疲弊させる一因になっているのは明らかです。とはいえ、いますぐ地方の人に車を捨てろというのは暴言にしかなりません。考えるべきは、クルマ社会の弊害を最小限に抑えつつ地元経済を活性化する方法はないかという点です。そこで注目されるのが「徒歩がもたらす不便益」です。「不便益」とは、不便だからこそ得られるもの、あえて不便さを受け入れながら得られる価値を大事にしようとする考えです。

具体的に「徒歩がもたらす不便益」とは何でしょう。1つ目は地元経済の活性化です。日常の買い物が徒歩圏内になれば、近場のスーパーや飲食店に行く機会が増えます。商店街のコロッケ屋さんの売上は地元に戻っていきます。コロッケを売ったおばちゃんも地元住民の一人です。コロッケを売ったお金で近くの八百屋の白菜を買う。こうしてお金が地元の中で回り出し、地元経済が活性化します。

2つ目はつながりの復活です。徒歩で移動することで地元の人と顔を合わせる頻度も多くなり、以前の顔の見えるつながりが期待できます。

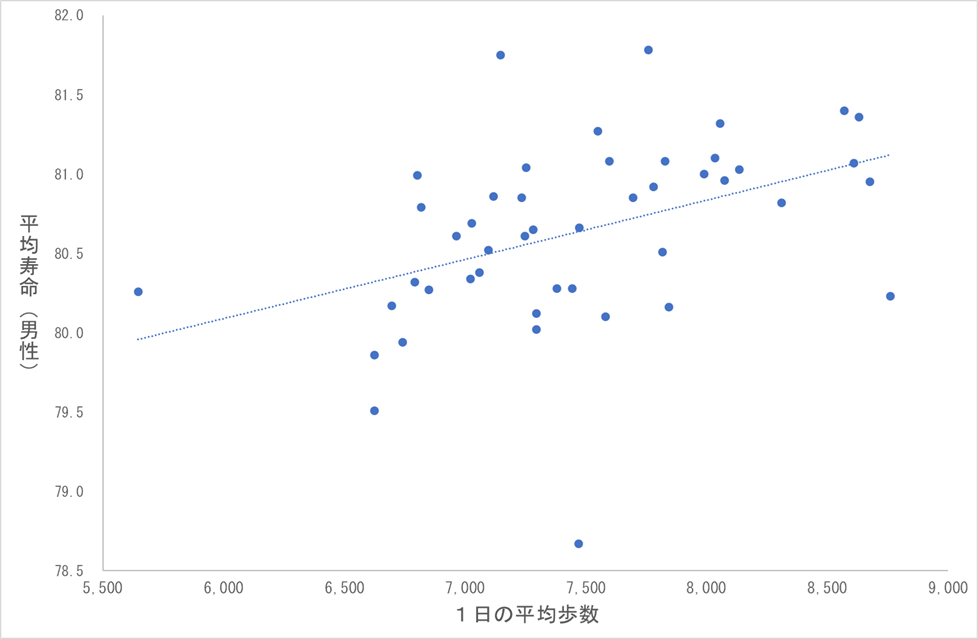

3つ目は健康効果。徒歩と健康は密接に関係しています。歩数と平均寿命の関係をみると、下のグラフにあるように正の相関関係が認められます。

都道府県別「歩数と平均寿命」(2016年)

徒歩がもたらす新しい消費の姿

徒歩がもたらす不便益を地域に取り入れることで住民同士のつながりが戻り、地域経済も回り出します。とはいえ私は「今すぐ車を捨てて徒歩で移動しろ」などというつもりはありません。重要なのは「徒歩の不便益」と「クルマの便益」をバランスさせることです。

では「徒歩の不便益と車の便益の最適なバランス」はどうやったら見つけられるのでしょう。「日常消費」と「非日常消費」に分けて考えるとうまく整理できます。

【日常消費】徒歩で行けるお店とネットを積極活用

最近はコロナ禍の運動不足を解消しようとウォーキングをする人も増えています。地元の人と行き交う機会が増えれば、自然と顔の見える関係性が強化されていきます。

顔の見える関係性は貨幣経済(市場取引)に依存しない贈与経済の醸成にもつながります。近所のつながりが復活すれば、お互いの畑で取れた作物を交換しあったりする場面も増えるはずです。贈与行為が増えると地元だけで利用できる地域通貨の利用も現実味が出てきます。タンスに眠ったままの地域通貨の使い道が出てくるのです。こうして徒歩移動が地元経済の活性化につながっていきます。

一方、家電製品や高度な調理器具など、近所のお店や物々交換では手に入らない商品・サービスも多くあります。これまでは車で郊外の家電量販店やショッピングセンターに行かないと手に入りませんでしたが今は違います。ほとんどはネットで手に入るからです。ネット空間では地方の人も都市の人も同じ条件で商品を購入できますので、あえて車でショッピングセンターまで移動する必要はありません。

- 日常の買い物は徒歩で行けるお店で買う

- 近所のお店にないものはネットを活用する

そうすることで日常の消費生活は車に依存することなく徒歩と自宅でほぼ完結します。

【非日常消費】クルマで郊外のショッピングセンターへ

日常消費の主役は徒歩。しかし非日常的な空間で買い物を楽しみたいときはそうはいかないでしょう。ここは車の出番です。

実は車の移動を前提とした郊外型のショッピングセンターはどこも厳しい経営を強いられています。理由はネットです。自宅でほしいものが買えるならあえて車で郊外に出かける必要はないからです。都市部の人を対象にした都市型ショッピングセンターが増えてきたのはそのためです。

しかし、だからといって郊外のショッピングセンターがオワコンかというとそんなことはありません。以前のようになんでもかんでもショッピングセンターというのはなくなるでしょうが、

「レジャー感覚で非日常的なワクワク感を楽しみたい」

こんな消費者の声に対応した郊外ショッピングセンターは「あえて車で行く価値のある店舗」として支持されます。そうなると車は移動手段というより、休日のレジャーを楽しむためのツールという存在に変わります。

まとめ

私が帰省で感じた 「すれ違うのは車ばかり」の違和感から導かれた考察は以下に要約できます。

- クルマ社会が地方のつながりを奪う一因になっている。

- 地方と都市の歩数の差は無視できない。

- 車による買い物行動では地域経済が回らない。

- つながりを取り戻し地域経済を回すには「徒歩がもたらす不便益」が不可欠

- 日常消費は徒歩とネットを活用、非日常消費は車で郊外ショッピング

⇒「徒歩の不便益」と「車の便益」がバランス

徒歩がもたらす不便益を地域経済に取り入るのはそう簡単ではないでしょう。言うは易しです。

- いつもの買い物を車から徒歩に切り替えてみる

- 健康のためにウォーキングをはじめてみる

まずはこうした小さな一歩を積み重ねるうちに、(私が帰省で経験したような)車移動では気付かなかったことが発見できるはずです。まずは歩いてみる──すべてはそこから始まる気がしています。

【補記】「スローな乗り物」に注目が集まる

徒歩のメリットは、移動しながら人とのつながりが持てる点にあります。これは見方を変えれば、徒歩でなくとも「人とのつながりが維持でき、歩行者と共存できる移動手段」であればいいわけです。最近は以下のような「ゆっくり、スローな乗り物」をコンセプトとした移動手段が注目されています。

- 歩いて乗れる未来型自転車「ウォーキングバイシクル」

- 時速5キロのモビリティ「iino(イイノ)」

ウォーキングバイシクルはキックボードと三輪車を掛け合わせた見た目で、名の通り、歩くようにペダルを踏むと進み始める乗り物です。もとは高齢者の足として開発されたそうですが、「疲れず楽しく散策できると」の声から、町歩きの手段として注目されるようになりました。iinoは自動運転する電気自動車ですが、驚くのが「歩くより遅い」こと。平均時速は1キロ、最高でも5キロしか出ませんので、自然と通行者と目が合い会話が生まれる設計になっています。

自動車に新幹線、飛行機と、移動手段の歴史は「速く遠くへ」を目指し進化してきました。スローな乗り物はこれとは真逆の移動手段です。人とのつながり、健康、環境へのやさしさなど、「速さ以外の価値」を求める動きです。

車が人の横を走り抜ける場から、徒歩やスローな乗り物手段で楽しく移動しながらゆっくりと過ごす。不便益に向けた動きがどんどん広がっていけば街づくりも大きく変化するのではないでしょうか。