金融教育の現場に違和感

2022年4月から小学校・中学校・高校での金融教育が義務化されて3年が経ちました。ファイナンシャルプランナーなどの資格を持った講師陣が学校や公民館に出向いて講座を実施する光景も目立つようになりました。結婚や住宅購入といったライフイベントを想定し、どれだけのお金が必要となるか、老後の貯蓄額はどれだけあるかなど、ゲーム形式で疑似体験する講座もあるようです。

『人生でできることがお金次第で変わってくると実感した』──ゲームによる疑似体験を終えた中学生のコメントです。社会とは自己責任の世界でお金がなければ何もできない。だから賢くお金を使って将来に備えてお金を増やさなくてはいけない──。中学生のコメントからは何とも言えない悲哀と諦念を感じます。

別に間違った内容を教えているわけではありません。しかし「お金が人生を左右する」というメッセージを子どもたちに与えているのであれば、それは金融教育の目指すところではありません。金融教育の目的は「お金を通じて、自分の生き方を考えること」にあります。今の金融教育は「賢くお金を使って、将来に備えてお金を増やす」金融リテラシーが中心で、肝心の「自分の生き方を考える」が抜け落ちている印象があります。「人生のためのお金」が「お金のための人生」と受け止められているのです。

家計管理と資産形成に偏る指導教材

今の金融教育が実践的な金融リテラシーを教える場となっているのはなぜでしょう。指導教材の内容をみれば一目瞭然です。高校生に向けた金融教育の指導教材 は以下の6項目で構成されています。

- 家計管理とライフプランニング

- 「使う」

- 「備える」

- 「貯める・増やす」

- 「借りる」

- 「金融トラブル」

現在と将来の暮らしをプランニングし、計画的にお金を使い、将来困らないよう保険に入り、お金を増やして資産を形成し、足りないときはお金を借り、危ない話に乗らないよう注意しようというものです。

大半は家計管理(1)と資産形成(4)で占められており、「お金を上手に貯めて、賢く増やす」ことに力点が置かれた内容になっています。1ではライフプランシミュレーターというツールを使って将来設計を描き、④では資産形成シミュレーターを使って資産運用を体験するという実践的な内容です。

テンプレ化する人生

テンプレート=本当の人生?

まだ働いて稼いだ経験のない高校生がこの教材をどう受け止めるでしょう。ライフプランシミュレーターでは、働く時期、雇用種類、何歳まで働くか、結婚するかしないか、結婚相手の雇用形態などを入力して自分の将来が描かれます。「いい大学に入っていい会社に就職する」「将来苦労しないよう、若いうちから投資をしてお金を増やす」──。コスパ・タイパ志向の強い今の子どもたちにとって、テンプレートに則って生きれば間違いないというメッセージを与えかねません。

「テンプレートに従う人生=失敗のない人生」と思い込んだ子どもが社会に出るとどうなるか──。世の中はテンプレート通りにいかないことばかりという厳しい現実に気付かされます。目標の会社に就職できずに鬱屈する中、SNSで自分と同年代の人が大手企業で生き生きと働いている姿を目にする。結果、ワンチャン狙いで無謀な行動に出たり、必要以上に支出を削って貯蓄をしたり、破滅的な浪費に走る──。こうした若者が世界中で増えています。

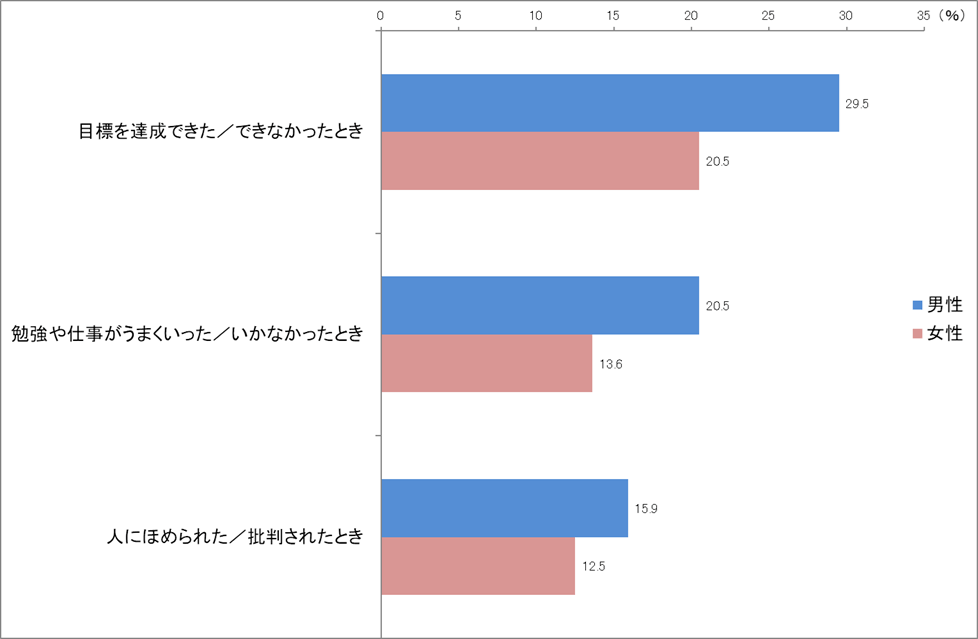

15-19歳の男女に「どんな時に自己肯定感が上がったり下がったりするか」と尋ねると、もっとも多い回答が「目標を達成できた/できなかったとき」です。テンプレ通りに進むかどうかが自分の人生を左右すると考えている子どもたちが多いのです。

「自己肯定感が上がるとき・下がるとき」(15-19歳)

(出所)電通プロモーションプラス

自分の人生を生きられない

テンプレ人生の最大の問題は「自分の人生を生きられない」ことです。自分で悩みぬいて選んだ人生と違い、テンプレ人生では「自主性」が育つことはありません。自主性がなければ失敗しても他者や世の中のせいにしてしまう。自分の中に軸がないため、いつまで経っても自分の人生を生きている感覚が得られず、周りに振り回されることになります。

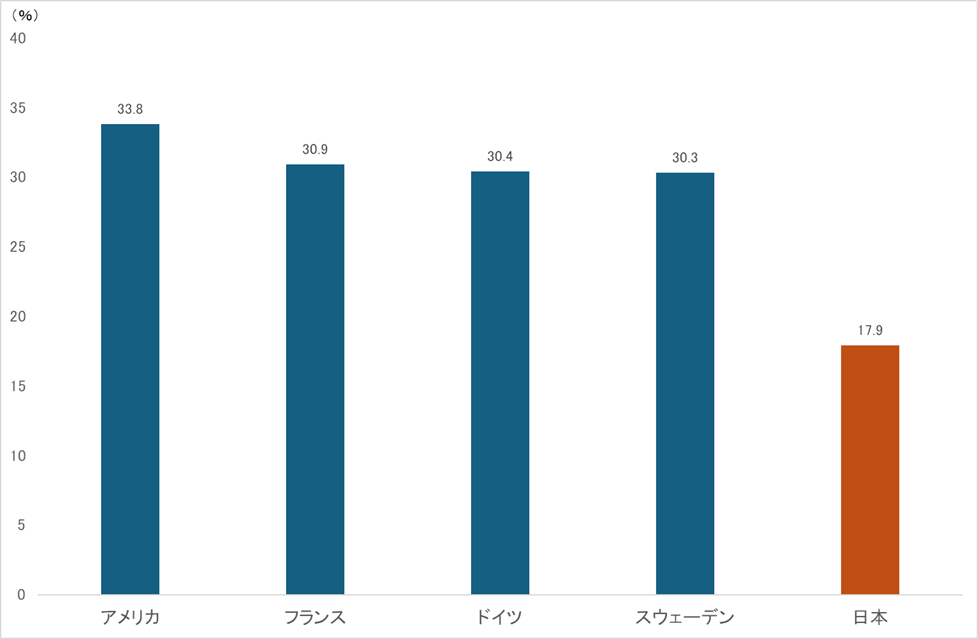

子どもの自主性の低さは深刻な社会問題となっています。こども家庭庁の23年度調査によると、「うまくいくかわからないことに取り組める」と答えた割合は、米国やフランス、ドイツなどと比べて半分以下です。「自分の人生に方向性や意味があると感じた」とした割合も欧米に比べて低くなっています。

「うまくいかわからないことにも意欲的に取り組む」(13~29歳)

(出所)2023年度こども家庭庁調査

お金の本質を正しく理解する

金融教育とは「お金を通じて、自分の生き方を考えること」でした。しかし家計管理と資産形成が前面に出てしまうと「人生のためのお金」が「お金のための人生」と思えてしまう。結果、人生に方向性や意味を見いだせない自主性のない子どもが増えてしまいます。実践知識の前にお金の本質を正しく理解することが大切です。

働くことはお金の原点

お金の本質を理解するには「働いてお金を得ること」の大切さを学ぶことです。お金を手に入れる出発点は働くこと。つまり働くことはお金の原点です。

働いてお金を得ることは「生きる力」──自主性に直結します。16世紀の哲学者スピノザは、「本来の自分でいられる場所」「自分であろうとする力」をコナトゥスと呼びました。コナトゥスに従って働くことができれば、人生は活力あるものになります。

働くことの重要性が理解できれば、仮にテンプレート通りにいかないことがあっても、自分のコナトゥスに立ち返り、そこから別の稼ぐ方法がないかを冷静に考えることができます。コナトゥスに従って稼いだお金は「自分の人生を生きるためのお金」となります。反対に働くことの理解が足りないと、その働きは「お金を得るため」となり、結果「お金のための人生」になってしまいます。

誰かの人生を助けるお金

働いてお金を得ることの大切さが分かれば、お金の先に他者の存在をイメージできるようになります。資産形成についても、投資先には自分と同じように一生懸命働いている人の人生がある──投資とは「誰かの人生を助けること」という境地に至ります。

そもそもお金の起源は「物々交換」ではなく「貸し借り」でした。困っている人がいれば「貸してあげよう」、自分が困っているときは「助けてもらおう」と、根底には人間同士の信頼関係があります。自分中心の「上手に貯めて、賢く増やす」とは違うお金の側面があります。

まとめ

「収入に見合った賢い支出を心がけよう」「将来苦労しないよう、若いうちから投資をして、お金を増やしておこう」──今の金融教育は個人を中心に据えています。不確実性の高い未来を生きる上で、お金は自分の身を守る大事な手段であることは間違いありません。しかしお金には、他者を助けたり助けてもらったりする重要な役割がある。お金は自分と他者の人生を豊かにするものです。実践知識に偏った金融教育は見直す必要があるのではないでしょうか。