【記事のポイント】

|

小売チェーンが「都市型シフト」

「小売チェーンの都市型店舗が増加」

ネット通販がどんどん浸透する中、ここ数年リアル店舗の世界で起きている現象の一つです。イケア・ジャパンは2017年4月にネット販売を始め、20年8月期決算に4年ぶりの黒字化を実現しましたが、同時に推し進めているのがこの「都市型店舗の拡大」です。2020年6月に原宿店、同年11月に渋谷店、2021年5月に新宿店と立て続けに都心に出店しています。

早くから都市型シフトを進めているのがニトリです。2016年9月に中目黒に路面店をオープン、同年12月に新宿タカシマヤタイムズスクエアに出店し、翌年6月に渋谷に出店させています。都市圏では小型のインテリア雑貨店「デコホーム」のような、家具よりキッチンやインテリア用品などの品揃えを重視する店舗が目立ちます。

飲食業界も都市型シフトを進めています。くら寿司は2021年1月に初の都市型店舗「渋谷駅前店」「西新宿店」をオープンさせて話題を呼びました。2022年7月には「SNS映え & ジャパニーズモダン」な内装が特徴の「くら寿司 アトレ大森店」をオープンさせています。

イケア、ニトリ、くら寿司。いずれも元は郊外を軸にチェーン展開してきたチェーン店ですが、ここ数年で急速に都市型にシフトしているのです。本記事では以下のような疑問について考えてみたいと思います。

- なぜ都市型店舗が増えているのか?

- 郊外型店舗はもはやオワコンなのか?

- リアル店舗は今後どのような姿になっていくのか?

なぜ「都市型」なのか

郊外型の店舗を中心に展開してきたニトリやイケアが都市型シフトを進めている理由は主に3つあります。

【理由1】アマゾンとの差別化

一つ目の理由はアマゾンなどネット界の怪物企業と差別化するためです。

アマゾンに対抗することと都市型店舗がどう関係しているのでしょう。ニトリやイケアなど小売チェーンの多くは郊外を中心に店舗展開してきましたので、郊外へのアクセスが難しい都市部の人はニトリやイケアの商品をネットで購入する機会が多くなります。

しかしネットには競合他社のECサイトが乱立しており、その中で自社サイトで購入してもらうのは至難の業。そこでネット購入層の多い都市部の顧客が自社サイトからアマゾンなど他サイトに流れないようにするためにリアル店舗で差別化を図る必要があるのです。

実際ニトリやイケアの商品を「目で見て触れて購入したい」という都市部の顧客は多いと聞きます。商品に触れて質感やデザインの良さを体感すれば、アマゾンなど他社サイトに流れるようなこともなくなるはずです。

イケア・ジャパンのヘレン・フォン・ライス社長は都市型店舗の導入目的について「たくさんのチャネルを用意して、イケアに初めて触れる人が増えるのがねらい」と語っています。ネットで購入していた都市部の顧客にもイケアの商品に直接触れて商品の良さを体感してもらいたい。このような思いが都市型シフトにつながっているのです。

【理由2】広告・宣伝効果を高めるため

都市型店舗で都市部の顧客を惹きつけると広告・宣伝効果が高まります。これが2番目の理由です。

ネットを多く活用する都市部では情報拡散力の高い人が多いのが特徴です。

- スマホをみながら思い立った時に買い物をする

- 隙間時間に買い物をすませる

- 素晴らしい商品を発見するとSNSで発信・共有する

こうした買い物行動を取る都市部の消費者に対し、リアル店舗で商品に触れる機会をもってもらえば、SNS等を通じて絶大な広告・宣伝効果が期待できるはずです。

【理由3】顧客の「クルマ離れ」に対応するため

都市型シフトの3つめ理由は顧客の来店手段の変化です。郊外型店舗は「車」で来店する顧客を前提にしています。しかし都市部に住む人をはじめ、車で移動する人はどんどん減少しています。

| 車で来られない顧客にアクセスできない |

郊外型店舗では今このような問題が起きています。そこで車以外でも簡単にアクセスできる立地店舗として、帰宅時でも気軽に立ち寄れる都市型店舗が注目されているのです。

免許を持たない若者層

来店手段としての「クルマ離れ」は急速に進行していますので少しデータで確認しておきます。

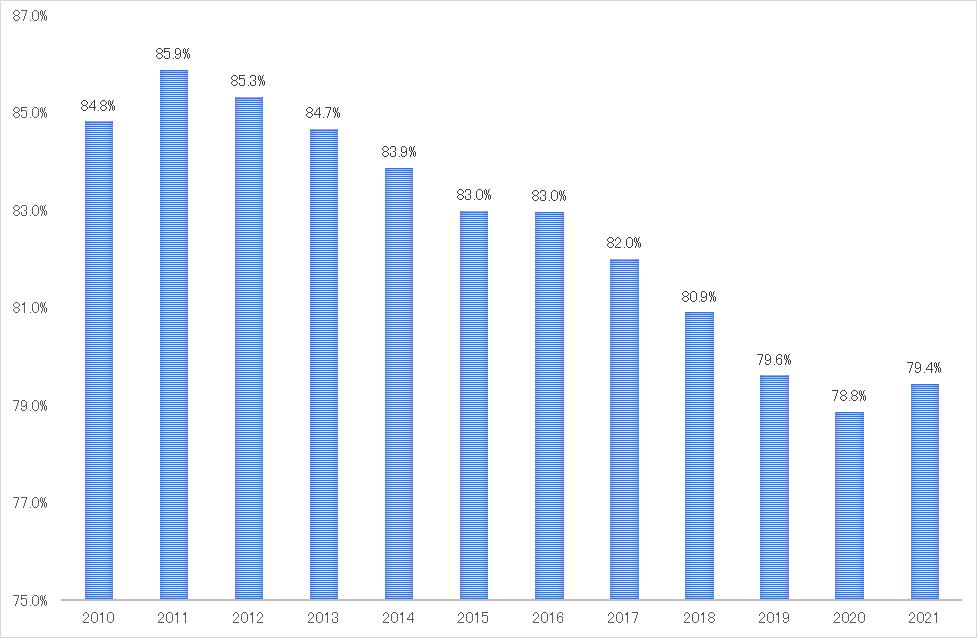

クルマ離れを象徴するのが「免許を持たない若者」が増えていることです。

下のグラフは20歳代の自動車免許保有率の推移です。2011年に約85.9%だった免許保有率は2021年に79.4%まで急減しています。シェアリング・カーを利用する若者の話は時々聞きますが、免許がなければシェアリングサービスさえ利用できないということです。車を持たない若者が増えていることは郊外店にとって意外な事態と言えそうです。

20歳代の自動車免許保有率の推移

免許を自主返納する高齢層

都市型店舗のニーズが高まっているのは高齢者も同じです。高齢者はもともと移動範囲が限られる上、ここ数年は高齢者の免許返納者が増えています。

スーパーやコンビニは身近な場所にあっても、家具・生活雑貨店は郊外まで出ないとないという地域は多いです。免許を返納した高齢者が郊外店に行くには子供や親せきの車に乗せてもらうしかない。実に不便です。

高齢者にとって「スーパーの買い物がてら」「病院帰り」に気軽に立ち寄れる家具店があることはうれしい限りでしょう。

「平日は都市型店」「休日は郊外店」

郊外店はオワコンではない

ニトリやイケアが力を入れてきた郊外店が時代の流れにそぐわなくなったとすれば、郊外型店舗はこのまま「オワコン化」してしまうのでしょうか。私はそうは思いません。むしろ郊外店は都市型店舗が出てきたことで、本来の強みを存分に発揮できる環境になってきたと考えます。郊外型店舗の本来の強みとは、

「体験価値を提供する空間」

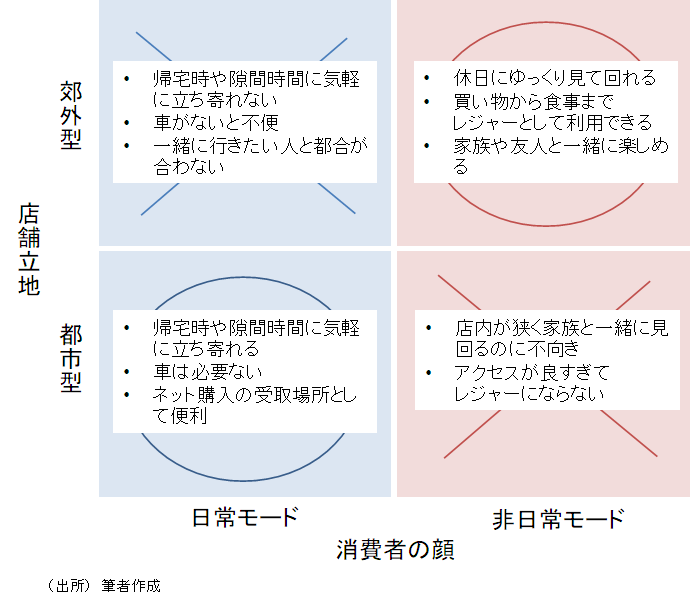

です。「商品に触れる人を増やす」という意味では都市型店舗も体験価値を提供していると言えますが、郊外店が発揮する体験価値はこれとは全く別物でです。消費者には2つの顔があります。「日常モード」と「非日常モード」です。

日常モードの消費者 ⇒ 利便性・効率性を重視 ⇒ 都市型店舗 非日常モードの消費者 ⇒ ワクワク感・楽しさを重視 ⇒ 郊外型店舗 |

時間に追われる日常モードの消費者は帰宅時に都市型店舗に寄って目的の商品を素早く購入できます。コンビニのような存在です。一方、時間に余裕がある非日常モードの消費者は友人や家族と店内をブラブラしながら買い物を楽しみます。大規模郊外店は非日常モードの消費者に打って付けの空間です。買い物というプロセスを楽しむ場として開放的な店舗空間は最適です。気に入った商品に出会ったら商品をECサイトで調べて購入すれば郊外店はショールーミングの機能を果たしたことになります。

都市型&郊外型の「二刀流」が正解

これまでみたように、ネットとリアルを行き来した買い物行動、若者・高齢者の車離れといった構造変化が起きている中、いつでも気軽に立ち寄れる都市型店舗のニーズは今後も高まるはずです。時間がない中で目的の商品を買うなら都心型店舗は最適です。

その一方、時間に余裕のある日は少し遠出して開放感のある郊外店でワクワクしながら買い物を楽しむ。こうしたレジャー要素を持った買い物ニーズもどんどん高まって行くはずです。

つまり今起きている都市型シフトは、郊外から都市へのシフトのような単純なものではなく、シチュエーションに応じて変化する消費者に合った店舗空間を提供しようとする動きの一環なのです。

- 都市型店舗「気軽に商品に触れてもらう機会を増やす空間」

- 郊外型店舗「レジャー感覚でワクワクしながら商品を発見できる空間」

こうした2つの体験価値を提供する空間によって顧客満足度の最大化を目指します。都市型&郊外型の「二刀流」が目指すべき店舗戦略の形です。都市型と郊外型の顧客ニーズは以下のように整理できます。

【都市型店舗のニーズ】

【郊外型店舗のニーズ】

|

消費者モードに対応した店舗タイプ

【まとめ】小売業界は「リアル空間競争」の時代に

これまでみたように店舗の都市型シフトには以下の要因があります。

- ネット通販が増加する中での「リアル空間」による差別化

- 情報発信力のある都市部の顧客による広告・宣伝効果

- 若者・高齢者の車離れへの対応

都市型シフトは郊外型から都市型へというものではなく、日常と非日常の2つの顔を持つ消費者にうまく対応するための店舗戦略です。都市型も郊外型も体験価値として不可欠な空間です。

最近はコロナ禍の影響もあり、「リアル店舗の役割は低下しているのでは?」「買い物は便利なネットにシフトするだろう」といった風潮があります。

もしそうであれば、今の小売業界はアマゾン、アリババ、ウォルマートなどの怪物企業にすべて乗っ取られることになるでしょう。しかし私はそうはならない、そうなるべきではないと感じます。なぜなら、

買い物をすべてネットで済ますような生活を「消費者が望んでいないから」です。

時間節約で効率よく買い物をしたい消費者は今後もアマゾンのサイトを訪れるでしょう(①)。しかしネットだけでは不安なので商品を直接目で見て触れながら吟味したい消費者は帰宅時に立ち寄れる都市型店舗があると便利です(②)。休日に家族や友人とワクワクしながら買い物をしたい消費者は、自宅から離れた場所にある郊外の大型店にレジャー感覚で行きたいと思うでしょう(③)。

多くの小売業者が生き残る道は②と③にあります。小売業者にはコロナ禍という危機がもたらすチャンスを正面から受け止める勇気と気概を持ってほしいと思います。

【補考】郊外店のない百貨店はどうすべきか

ニトリやイケアの場合、もともとある郊外店をワクワク空間にし、便利な買い物空間については新たに駅近の都市型店舗を設ける二刀流戦略が有効です。

ではもともと郊外店を持たない百貨店の場合はどうすべきなのでしょう。百貨店の多くは駅近の都市型です。ワクワク空間と便利な買い物空間、両方の価値を提供するには以下のようなパターンが考えられます。

- 新たに郊外型店舗を設ける

- 今の店舗内にワクワクと利便性を盛り込む

- 今の店舗をワクワク空間に転換し、利便性はオンラインショップで提供

私は百貨店の場合は2番目のパターンが最適のような気がします。同じ店舗空間に別々の価値を持たせるのは難しいようにも思えますが、ポイントは百貨店の店舗面積の広さです。郊外型に近い広さを持つ百貨店も多くあります。それだけ広ければ、利便性を求める消費者とワクワク空間を求める消費者の両方のニーズに対応した店舗空間にするのは決して不可能ではないでしょう。コンビニのような気軽さで買い物できるフロア、試着しながら家族や友人とゆっくり買い物を楽しむフロアなど、店舗面積の広さを生かした店舗空間は設計可能でしょう。

百貨店はオワコンと言われて久しいですが、2つの価値に真摯に取り組めばまだまだ再生は可能だと思います。この点は別の記事でいずれ取り上げたいと思います。