早期退職募集の増加と中高年転職の活性化

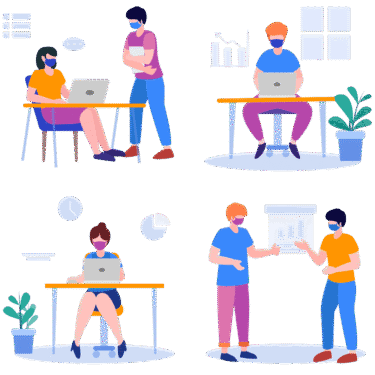

人手不足が叫ばれる中、50代以降の中高年世代を対象とした早期退職募集を行う企業が増え始めています。東京商工リサーチの調査によると、早期退職の募集は2024年から増加に転じ、足元の2025年1-5月は前年同期で9割増という状況です(下図上段)。大手メーカーの大型募集が相次いでいること、黒字企業でも構造改革として募集を行うケースが増えていることが募集数を押し上げているようです。

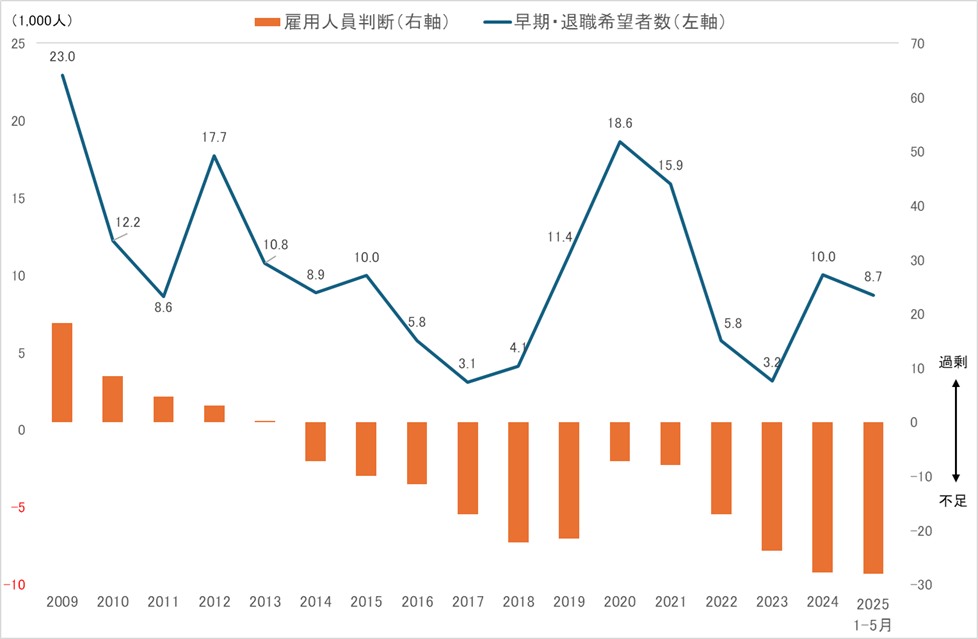

「中高年世代受難の時代か?」と思いきや、必ずしもそうではありません。転職市場では豊富な経験知のある中高年世代が注目されており、採用数も伸びているのです。賃金も転職前より上がるケースが増えています。中高年世代の転職後の賃金変化をみると、「前職より増加した」と答えた人の割合が増加しています(下図下段)。かつて「転職は35歳が限界」と言われていましたが、転職市場では年齢の壁が急速になくなりつつあります。

早期退職募集の増加と中高年転職の活性化──。この相反する事実が示しているのは、中高年雇用が「必要とされる人材」と「必要とされない人材」に二極化しているということです。

早期退職希望者数と雇用人員判断

前職より賃金が上がった中高年社員の割合

二極化の正体は「経験知」

「もののあはれ」を知る

中高年雇用の二極化をもたらしているのは何か。中高年世代になっても必要とされる経験・能力とは何か──。それは「経験知」です。

経験と経験知は似て非なるものです。居酒屋でしばしば耳にする「昔はこうだった──」は単なる経験で経験知とは異なります。経験知とは文字通り「経験」を「知る」ことです。小林秀雄は経験知について徹底的に考え抜いた知識人の一人です。小林は「本当の経験とは常に個性に密着しているもの」とし、それを本居宣長の「もののあはれ」で表現しました。「もののあはれ」とは、目の前の対象に没入する中でふと降りてくる「やはりこういうことか」「この感じって」というしみじみとした直観・認識のことです。

「知る」は個人的な経験を俯瞰的・意識的に捉えることです。小林は「知るということは、万人の如く知ること」と語っています。自分が直観で信じることを相手の身になって知る──つまり経験知とは「もののあはれ」を知ることです。

宣長さんは、<もののあはれ>について、<知る>と言っています。あはれを<感じる>のではないのですね。「あはれ、あはれ」というのは感情ですが、物の心を知ること、事の心を知ること、それが<もののあはれ>を知ることであると宣長さんは言っている。

小林秀雄「学生との対話」より

「もののあはれ」を知る巨人たち

では「もののあはれ」を知る人とはどのような人でしょう。意外にも金融の世界には「もののあはれ」を知る人が数多く存在します。伝説的なファンドマネージャーは皆「もののあはれ」を知る巨人です。彼らはマーケットの異変をだれよりも早く直観で捉え(もののあはれ)、その直観を反芻・分析する(知る)ことで経験知へと昇華させる達人です。晩年のジョージ・ソロスは再帰性理論という概念を使って自身の経験知を万人に伝えようとしました。

スポーツ界における経験知の巨人は故長嶋茂雄さんです。「来た球をパッと打つ」という名セリフは、彼だけが知っている「もののあはれ」が凝縮された言葉です。師弟関係として知られる松井秀喜は長嶋さんの「もののあはれ」を素振りを通じて体得していきました。

「もののあはれ」を習得・共有するには

【習得】直観を大事にする

ジョージ・ソロスや長嶋茂雄のような経験知を持つ巨人は世界でもわずかです。しかし彼らのような態度を身に付けることは可能です。金融の世界では長年マーケットを観察していれば「何かおかしい」と直観が働く瞬間はあるものです。その直観を大事にし、虚心坦懐に知識と想像力を駆使して経験知にすることはできます。

金利が上がる世界を知る中高年世代の金融マンなら、金利が急上昇する局面で胸騒ぎを覚えない人はいないでしょう。94年、米長期金利の上昇をきっかけに市場は大混乱に陥り、瞬く間にメキシコ通貨危機からアジア通貨危機、LTCM危機へと伝播しました。初めは理屈から外れた動きでも、自己実現的に危機へと発展することがある──。様々な金融危機を目の当たりにしてきた中高年世代でこそ得られる経験知があるはずです。

【共有】相手の心に飛び込む

最も重要なのは経験知を他者に伝えること・共有化です。せっかく習得した経験知も自分ひとりで閉じてしまっては会社組織にとっては大きな機会損失となるからです。

経験知の共有化でネックとなるのが学ぶ側の態度です。研修では自分にとって役に立ちそうな知識を学びます。主役はあくまで自分です。これに対し、経験知では自己をいったん捨てて相手と交わる態度が求められます。小林は、人間が人間の分際を持って相手と交わるということは「相手の心の中に飛び込むこと」と語っています。自己を捨てることで相手が経験した「もののあはれ」を知ることができるからです。

最近はAIを使って優秀な社員の経験知を共有化しようとする試みがみられるようになりました。それだけ経験知が重視されている証拠ですが、そこには盲点があります。相手の心の中に飛び込む「交わり」がないため、「もののあはれ」が身体に入ってこないのです。短期的に成果は出るでしょうが、「あの人ならこうするだろう」という直観が持てないため、問題が起こるたびにAIに問い続ける羽目になります。特に若手社員は経験知を得たければコスパ・タイパ的な思考は捨てた方がよさそうです。

気付いていない「もののあはれ」を掘り起こす

早期退職募集、リスキリング(学び直し)など、中高年世代を取り巻く雇用環境は厳しさを増しています。豊富な経験知を武器に好条件で転職していく同世代の人たちをみて焦りを覚える人も多いでしょう。

しかし早期退職やリスキリングを検討する前にこう自問自答するべきです。「自分でも気付いていない経験知があるのではないか」──。中高年世代には長年のキャリアの中で得られた直観というものが必ずあります。その直観を頼りに「もののあはれ」を掘り起こすのです。自分でも驚くような「もののあはれ」が見つかるかもしれません。