コロナ禍で注目浴びるジョブ型雇用

コロナ禍でテレワークが広まるなか、欧米企業で浸透している「ジョブ型雇用」を導入しようとする企業が増えていると聞きます。テレワークでは労働時間や勤務態度で評価することが難しいため、新たな雇用形態としてジョブ型雇用にスポットが当てられているのでしょう。

ジョブ型雇用は、あらかじめ仕事の内容や責任、権限などを特定し、それを遂行できる人材を雇用する方法です。職務内容はジョブ・ディスクリプションという職務記述書で言語化されます。

これに対し、日本企業の多くはメンバーシップ型と言われます。メンバーシップ型とは、職務や勤務地、労働時間などが限定されない雇用契約のことで、ジョブローテーションで様々な部署を異動します。

年功序列の弊害や労働市場の流動化が叫ばれる中、ジョブ型は「同一労働同一賃金」を実現する選択肢として注目されています。たしかに職務が明確になれば、労働市場というオープンな市場の中で評価されることになり、結果として同一労働同一賃金が実現できるかもしれません。

ジョブ型雇用への違和感

コロナ禍で注目が集まるジョブ型雇用ですが、私はどうしても違和感を覚えてしまいます。それはジョブ型雇用で企業は本当によいアウトプットを生み出せるのか、イノベーションを生むような組織が生まれるのか、という点にあります。

ジョブとジョブの「あいだ」が軽視

市場が安定している成熟分野の産業で、組織も大きく変化しない企業であれば、ジョブ型雇用は有効に機能するかもしれません。働く場所を問わず、ジョブ・ディスクリプションで定義した職務に集中して取り組めばよいので生産性も上がるでしょう。

しかし、市場環境の変化が激しい産業やチームとして成果が求められるプロジェクトに属しているようなケースでは、ジョブ型雇用はうまく機能しない可能性があります。こうしたケースでの従業員の役割は固定的かつ単一ではなく自主性が求められるからです。チームのメンバーに問題があれば、自分の職務を超えて協力することも必要です。

今は右肩上がりの成熟産業というものはほとんどないといっていいでしょう。現実はコロナ禍のような不確実性に対し、個人としても組織としても柔軟な対応を求められるケースが増えている気がします。

こうした不確実な時代においては、自身のジョブを達成するだけでは不十分で、ジョブとジョブ・組織と組織の「あいだ」を強く意識する必要があります。それは、組織やチーム全体を俯瞰しながら「自分にできることは何か」と問いかける姿勢です。生物が主観的に構築する空間のことを「環世界」といいますが、ジョブ型雇用は環世界を狭めてしまう問題があります。

賃金格差を拡大させる

もう一つの問題は、ジョブ型雇用は賃金格差を拡大させやすいという点です。

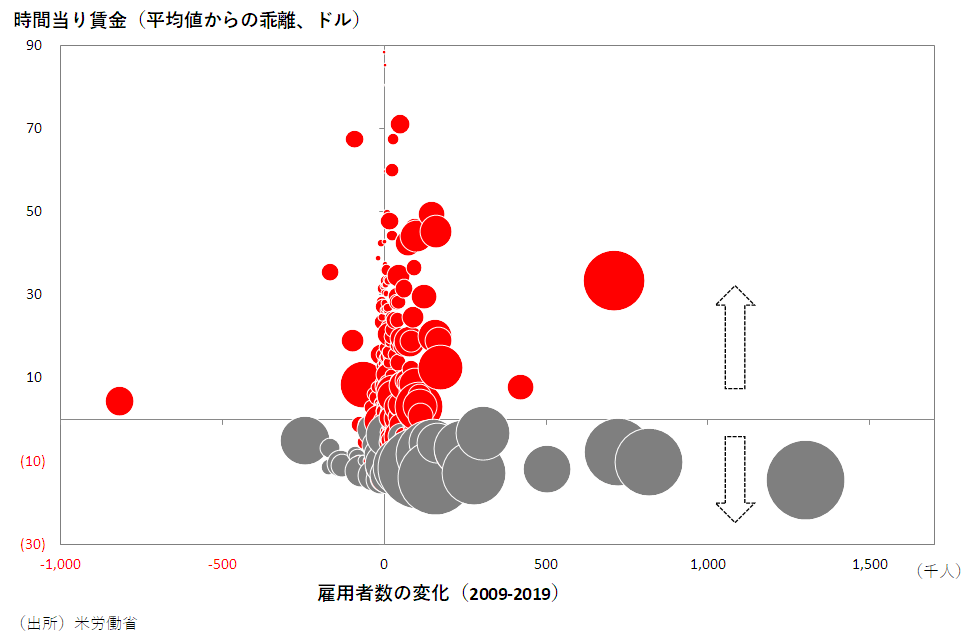

周知のように、米国の労働市場では急速に賃金格差が広がっています。下のグラフは職種別に雇用者数と賃金の変化をプロットしたものです。過去10年で賃金格差が大きく広がり、しかも雇用者数は主に低賃金の職種で増加しているのがわかります。

二極化が進む米国の労働市場

なぜジョブ型雇用を採用する国では賃金格差が広がりやすいのでしょう。

以前、北米の企業に勤めている方の話を聞いたことがあるのですが、ジョブ・ディスクリプションが追加されるたびに査定面接で賃上げを要求されると嘆いていたのを思い出します。

ジョブ型雇用の場合、自分の職務を超えた仕事はやりたがらないか、仮にやる人がいたとしても職務を超えた分は企業としては追加コストになりやすいのです。

そのしわよせが、交渉力の弱い低賃金の職種に波及し、同職種の賃金をさらに引き下げるという悪循環を招いている気がします。

日本のメンバーシップ型雇用がいいのか?

では日本のメンバーシップ型雇用ならよいのかというと、それもまた違うような気がします。

たしかにジョブローテーションはジョブ型雇用にはないジョブとジョブ・組織と組織の「あいだ」を強く意識させる効果が期待できます。仕事の環世界を広げることで組織全体を俯瞰する目が養われるということです。

しかし、せっかくジョブとジョブの「あいだ」を意識し、組織全体を俯瞰できるようになっても肝心の社員の「自主性」が低いため、仕事の成果や行動力にはあまり結びついていません。

その原因の一つは「上司」の存在にあります。これはジョブ型雇用でも同じですが、上司は部下を管理・評価するのが仕事ですので、部下がジョブとジョブ・組織と組織の「あいだ」を意識しながら自主性を発揮されると目が行き届かなくなって「管理」しづらくなります。部下も上司に評価されないならあえて自主性を発揮しようとはしないでしょう。

もちろん中には、部下にどんどんチャレンジさせたり、組織を跨いだ働きを推奨する上司もいるかもしれませんが、そこで何かあったら上司の責任になる点で上司はリスクを取っていることになります。こうしたある種の自己矛盾に陥っているのがメンバーシップ型の問題点です。

目指す方向は「ティール組織」

不確実性の時代に求められるのは、全体を俯瞰しながら自分の役割を見出していく柔軟な組織です。時には自分のジョブを変更したり、新しいジョブを創造したり、他のジョブを手伝ったりするiPS細胞のような組織です。

こうした意味で、職務が細かく固定化され、環世界を狭くするジョブ型雇用は不確実性に対応した理想の組織とは言えません。

むしろ私は、日本のメンバーシップ型雇用のほうが柔軟な組織に近づく素地はあると感じています。ジョブローテーションでジョブとジョブの「あいだ」が意識され、組織全体を俯瞰する目があるわけですから、あとは社員の「自主性」が点火されればいいわけです。

社員の自主性が引き出され、柔軟性も発揮される組織として近年注目されているのが「ティール組織」です。ティール組織とは、指示系統がなくとも、社員一人一人が目的のために工夫しながら進化し続ける組織のことです。社員は特定の役割に固定化されないため、組織全体を俯瞰しながら自分の新たな役割を自主的に探し、提案することができます。チームメンバーを尊重しようとする意識も生まれ、組織としての多様性も実現できます。

もともと日本人は場の空気を読みながら自分の役割を感じ取ることが得意ですので、そこに社員の自主性を引き出す仕組みが加われば、原理的にはティール組織に近いものになる可能性は高いと思います。

実はジョブ型雇用の限界は当の欧米企業が感じていることです。フランスのFAVI(自動車部品メーカー)や米国のサン・ハイドローリックス(液圧装置部品メーカー)など歴史のある企業がティール組織へ移行しています。

欧米企業がジョブ型雇用の限界を感じているというのに、日本では今になって働き方改革としてジョブ型雇用が注目されている。周回遅れの残念な姿と言わざるをえません。メンバーシップ型雇用の利点と欠点を整理し、自主性と柔軟性を兼ね備えたティール組織の方向に改編すべき時期にきていると思うのですが、いかがでしょう。

【補記】ティール組織で「テレワークと出社のせめぎ合い」を解決する

コロナ禍で一気に浸透した感のあるテレワークですが、感染拡大が収まるにつれて徐々に出社に舵を切る企業も増えてきました。そうした中でテレワークを望む人と出社を望む人の「せめぎ合い」が起きているような話も聞こえてきます。これは「テレワークが望ましい仕事」と「出社が望ましい仕事」の切り分けがうまくいっていないことに原因があります。

テレワークと出社の切り分けをスムーズに進めるための組織として、私は「ティール組織」がベストではないかと感じています。なぜか。

テレワークのメリットは自由に好きな場所で働けることです。「午前中は自宅でデスクワークをこなし、午後は外に出かけて企画のアイデア探しをする」といったこともできます。

テレワークという働き方が加わったことで、出社の役割も変わってきます。一人で行うデスクワークより、オンラインでは難しいブレイングストーミングを行ったり、部署やチーム以外の社員と自由に会話したりする場としての役割が大きくなるはずです。

ティール組織のように目的に応じて変幻自在に社員が移動できれば、テレワーク時に外で企画のアイデア探しをすることも、出社して部署以外の人と交流することもごく自然な形でできるはずです。そうすれば テレワークと出社のせめぎ合いのような問題も自然となくなるのではないでしょうか。