フィルターバブルとは

地獄への道は「善意」で舗装されている

フィルターバブルという言葉をご存知でしょうか。インターネット上でユーザーが見たくないような情報を遮断する機能(フィルター)のせいで、泡(バブル)につつまれたように自分が見たい情報しか見えなくなることを指します。

インターネットでは見知らぬ人と出会う機会が増えています。しかしそこでは新たな出会いが紡がれる一方、異なる価値観を持つ人同志が対立・分断される現象も頻繁に起きています。前者であればハッピーなのですが、最近は後者のアンハッピーな力がより強まっている気がします。芸能人の不倫・スキャンダルは今に始まったことではないのですが、発覚した後のSNSでの誹謗中傷の多さは常軌を逸しています。

私たちはインターネットという誰もが自由に自分の意見を出せる環境を手にしたはず。なのに、なぜこのようなアンハッピーな現象が頻発するのでしょう。

それは皆が善意と正義感で行動しているからです。ヨーロッパのことわざで、

| 地獄への道は善意で舗装されている |

という言葉があります。その解釈は「自分ではよかれと思って行動したことも、その行動によって意図せざる結果を招くことがある」というものです。善意が善行になるとは限らないという意味です。

最近の調査では、SNSで誹謗中傷をする人の多くはある程度成功を収めている高所得層という驚くべき結果も出ています。裏にあるのは「正さなくては」というある種の善意と正義感です。

フィルターバブルは人々の「思考」を奪う

善意と正義感に駆り立てられてSNS投稿する。当の本人は自分の考えに従って情報発信しているつもりかもしれません。しかし現実はSNSのタイムラインに「反応しているだけ」というケースが多いのです。

- 投稿前に自分と同じ意見のフォロワーのタイムラインを読んでいる。

- フィルターバブルがかかったフォロワーの意見と自分の意見が同じだと感じる。

- 単に同調しているだけなのに自分の意見として投稿してしまう。

このようにフィルターバブルのかかった世界では考えているようで考えていない錯覚が起きやすいのです。

「アラブの春」の悲劇

フィルターバブルによって善意と正義感と無思考が助長され、思わぬ悲劇を生んだのがIS(イスラム国)などに代表されるカルト勢力の台頭です。

カルト勢力が台頭する前起きていたこと。それが「アラブの春」をはじめとする民主化の動きです。

アラブの春は2010年から2012年にかけて起き、2011年はオキュパイ・ウォールストリート運動など、この時期は世界的にソーシャルメディアによる市民運動が活発化しました。インターネットが埋もれていた人々を呼び覚まし政治を動かす。当時はベルリンの壁に似たユーフォリアに包まれていました。

しかしアラブの春をはじめとする民主化・市民運動は世界の人々をハッピーにするどころか悲劇をもたらします。現実に起こったのはカルト勢力の台頭という真逆の現象です。

アラブの春とカルト勢力を分けたのは、善意と正義感の強さです。

アラブの春ではよりアクティブで熱狂した人々が集ったのは事実ですが、その熱狂は短期で熱量が高い分冷めやすかった。一方、熱量の高さと持続性で上回るカルト勢力は答えの見えない複雑性から目を背け、世界を善悪で二分することで不安から逃れようとした。

「見たいものしか見ない」という思いの強さが両者の明暗を分けたと言えます。

改めて「多様性とは?」

もともと人は自分が見たいものしか見ない傾向があります。それがフィルターバブルによって増幅され、自分の考えや価値観に沿うものしか認めない風潮を作り出しているようにみえます。

ここで改めて考えなくてはいけないこと。それが「多様性とは何か?」です。

アラブの春の悲劇が教えるように、人々が多様性を手に入れた瞬間「見たいものしか見ない」フィルターバブルが発動し、結果としてより強い世界観を持つ集団を暴走させてしまう危険性があります。

社会がまます分断される傾向にある中で、ここ数年声高に言われてきたのは「多様性・ダイバーシティ」という言葉です。企業はSDGsへの取り組みとして女性役員比率を高めたり、多様性を必死にアピールしています。

企業が多様性への取り組みをアピールする一方で、フィルターバブルで社会はますます分断化する。多様性は大事と言っておきながら、SNSでは自分の価値観に沿わないものを徹底的に叩く。明らかに矛盾しています。

私たちは多様性について本当に理解していると言えるのでしょうか。

人はカテゴライズしたがる生き物

この「見たいものしか見ない」傾向は、私が携わるデータ分析の世界でもよくみられます。

一般に消費者調査やマーケティング調査では、「節約タイプが多くなるだろう」といった仮説を立ててアンケートを設計します。そこではクライアントが見たいと要求する情報を抽出することに意識が向けられます。得られた結果は、節約タイプ3割、ぜいたくタイプ2割のように集計し、クライアントの要求に沿って調査報告書を作ります。

私も仕事柄、数々のアンケート調査に携わってきましたが、クライアントのニーズに沿って消費者をカテゴライズすること自体に違和感を持つ人は殆どいません。

しかし少し考えてみればわかるのですが、消費者Aが節約タイプとカテゴライズされても、その消費者Aがすべての消費活動で節約行動をしているとは限りません。高額商品を購入する富裕層でも、食品スーパーではお買い得品を購入しますし、牛丼店ではクーポンを提示したりします。むしろ富裕層のほうがより節約タイプに近い行動をするくらいです。

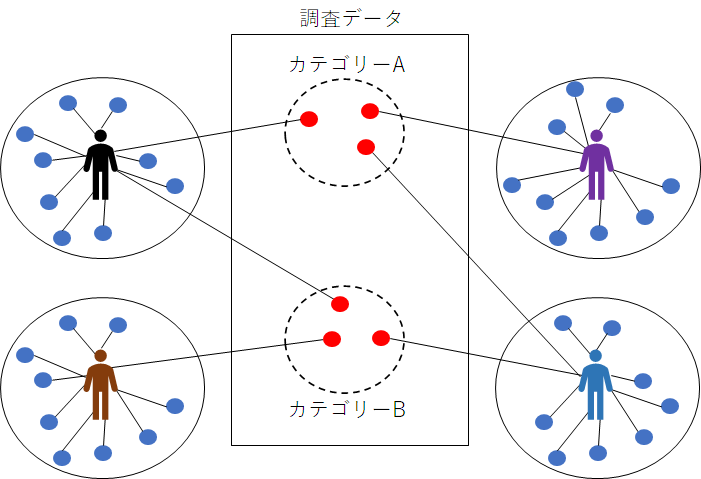

下の図にあるように、1人の消費者には様々な顔があります。調査データではその中の見たい要素だけを抽出しているにすぎません。そのほんの一部を切り取って「〇〇タイプ」などとカテゴライズしているわけです。

調査データは消費者の多様な顔の一部にすぎない

ビッグデータを使えば消費者の様々な顔を把握できるのではないかという見方もあるでしょう。たしかにネットでの購買行動や生活行動などを抽出したビッグデータがあれば、これまで表に出てこなかった消費者の顔を可視化できる可能性はあります。しかしそれで十分と言えるでしょうか。

- 散歩途中でする近所の人との世間話

- 家族や恋人との会話や振る舞い

- 上司との会話

- 中学時代の同級生との会話

このような場面場面を捉えたデータはいくらビッグデータでも収集できていないのが現状です。「消費活動以外でみせる顔」はまだまだ把握できていないのです。

私はデータ分析は意味がないなどと言うつもりはありません(自分の職業を否定するとになりますので)。言いたい点は、

- データで抽出できることには限界がある。

- データから得られた〇〇タイプの消費者とは、一部の消費活動(ネット購入など)をしているときの「顔」を捉えたものに過ぎない。

ということです。アインシュタインの言葉「価値あるものすべてが数えられるとは限らない。数えられるものすべてに価値があるとは限らない」を重く受け止める必要があるということです。

1人の中にある多様性

1人1人の違いを認めることが多様性につながると言われますが、正確には「1人の中にある多様な顔を引き出すことが多様性につながる」と言い換えるべきでしょう。作家の平野啓一郎さんは個人の中の様々な顔のことを「分人」と呼んでいます。

会社でいるときと、家族と一緒にいるとき、私たちは同じ自分だろうか?あるいは、高校時代の友人と久しぶりに飲みに行ったり、恋人と二人きりでイチャついたりしているとき、私たちの口調や表情、態度は、随分と違っているのではないか。

「私とは何か「個人」から「分人」へ」平野啓一郎より

女性活躍が多様性の象徴として取り上げられますが、女性であることはその人のごく一部の属性を取り出しているにすぎません。1人の中にある多様な顔を引き出すことが多様性なのであれば、女性であるかどうかはそれほど意味がないとも言えるでしょう。

菅内閣で女性閣僚が少ない点に批判が集まっていますが、若い人の中には「女性かどうかより、できる人がやればいい」という意見も多いそうです。

女性役員比率はSDGsの多様性を表す重要指標となっていますが、多様性についてしっかり理解せず、数値目標を達成することが目的化しているケースも散見されます。まさに手段の目的化です。

買い手の反応がすべて

話を消費者に戻します。

消費者の中にある様々な顔に企業はどう向き合ったらいいのでしょう。

方法は2つあります。一つはデータの限界を知ることです。アンケート調査から抽出された情報は1人の中の多様な要素の一つが表に出たに過ぎないことを理解する。得られたカテゴリーを絶対視せず、ある程度の幅をもってみることです。

ただこの方法はデータを扱う者のリテラシーを高めることにはつながっても、多様性に対応する具体策としては十分とはいえません。

もう一つの方法は、データから出発しない、というものです。数パーセントしかデータとして抽出されない消費者の要素を顧客ニーズと決めつけ、それに合わせた商品を作るのでは真に顧客ニーズを掘り起こしたことになりません。

そうであれば、まずは企業自身が作りたいものを作り、消費者に問えばよいのではないでしょうか。結果として、その商品に刺さる消費者がどれだけいるかが多様性に対応したことになります。

スティーブ・ジョブズはiPhoneを作る際に消費者調査をしていません。むしろあえてしなかったというのが真実のようです。

作り手が商品を提示して買い手の反応をみる。その反応が消費者の持つ多様性にアクセスしたということです。反応がよければ消費者の中の1つの要素を刺激したことになりますし、反応がなかった場合は消費者のどの要素にも刺さらなかったということなので、そこから無理に追っても意味はないという結論になります。

「わかりあえない空白」を受け入れる

SNSでの誹謗中傷も、多様な顔を持つ消費者の一つの要素を消費者ニーズとして処理する調査会社も、やっていることは「見たいものしか見ない」です。SNSでは「わかりあえない」人を全否定し、データ分析では「わからないもの(データ化できないもの)」にふたをします。

必要なのは、人はそもそも「わかりあえない」という認識です。SNSでは、わかりあえないものを無理にわからせようとするから炎上するわけです。こうして世界はどんどん「わかりあえるもの」と「わかりあえないもの」で分断していきます。

そもそも、コミュニケーションとは、わかりあうためのものではなく、わかりあえないことを前提とした技法です。「わかりあえない空白」を互いに受け止め、それでもなお共に在ることを受け入れることです。

「わかりあえない空白」をお互いが受け入れること。そこを出発点にしなけければ、いつになっても多様性が発揮される社会にはならないような気がします。