「15の夜」が問いかける自由の意味

盗んだバイクで走り出しても

尾崎豊の代表曲「15の夜」をご存知でしょうか。好き嫌いはあっても、中高年世代なら一度は聴いたことがあるはずです。最近はストリーミングで流れているのを聴いて知ったという人もいるようです。

「15の夜」は家出少年の思いを綴った曲です。学校や親の束縛から逃れたい、自分の存在とは何なのかと苦悩する。やがて少年は『盗んだバイクで走り出す、行き先も解らぬまま』と暗い夜の帳の中へ飛び出す。そしてこの曲はこのように終わります──『自由になれた気がした、15の夜』。一瞬自由になれた気がしたが、なれなかった。この切なさが当時の若者の心を捉えました。

当時、私はこの曲を聴いて「少年は競争社会に引き戻されたのか」と想像しました。しかし今改めてこの曲を聴くともう一つの光景が浮かびます。引き返さずにバイクで走り続けている少年の姿です。束縛から解放されたというのに、自由になった感じがしない。それどころか、ぼんやりとした不安がつきまとう。自由の先に待っていたのは孤独と虚無感です。

束縛から逃れたかった80年代の若者に対し、今の若者は「あなたは何にでもなれる」「あなたらしさって何?」と教育され、ただ放置されています。居場所のない若者がバイクで走り出してもあてもなく彷徨うだけ。ただ逃げるだけの解放の自由は儚く虚しい──。「15の夜」は現代にこう問いかけます。

「解放の自由」は虚しい

解放の自由の虚しさは私たちが普段経験していることです。ゴールデンウィーク明けに、身体が重く感じたり、やる気が出なかったりする「五月病」。休日の終わりが近づくにつれてテンションが下がり憂鬱な月曜日の朝を迎える「ブルーマンデー」──。

五月病やブルーマンデーは解放が「一時的」だから起こる。解放が完全であれば憂鬱になるはずがない。こうした意見もありますが、果たしてそうでしょうか。晴れて定年退職となったのに、急にやることがなくなって気分が落ち込み自宅に引きこもるようになる「定年うつ」。人間関係に疲れて地方移住したのに、村の行事や近所付き合いでかえってストレスを抱える若者たち──。完全に解放されても虚しさから逃れられない人はたくさんいます。

エーリッヒ・フロムが著書「自由からの逃走」で示したように、ルネサンス時代の庶民も自由の海に投げ出されて苦しみました。解放の自由の虚しさは人類が抱える問題でもあります。

もう一つの自由「宿命の自由」

束縛から解放されても自由になった気がしない。だとしたら自由とはいったい何なのか。どうしたら自由と幸せが結びつくのか。哲学者をはじめ、過去の知識人たちは解放の自由に懐疑的です。代わりに重視するのは解放と正反対の「宿命」です。本当の自由は宿命のなかでこそ得られるというのです。

鈴木大拙 -フリーダムと自由は異なる

仏教学者の鈴木大拙は、西洋の自由と東洋の自由は異なると主張します。西洋の自由はフリーダムやリバティ──解放の自由です。これに対し東洋の自由は、何かから逃げるでもなく解放されるでもない「自ずから」湧き上がる状態を表します。自は「自ずから」、由は「拠り所」。自らが拠り所とするところ──「宿命」の中から立ち上がってくるものこそが本当の自由であると鈴木は言います。

西洋のリバティやフリーダムには、自由の義はなくて、消極性をもった束縛または解放せられるの義だけである。(中略)ものがその本来の性分から湧き出るのを自由という。

鈴木大拙「東洋的な見方」より

スピノザ -必然性に従うことが自由

17世紀の哲学者スピノザも、必然性(宿命)に従うことが本当の自由と言っています。自由とはコナトゥス(活動能力)が発揮されている状態であり、それは自分に与えられている条件のもとで、その条件にしたがって、自分の力をうまく発揮できること──解放されたりや逃げたりするものではないということです。

自己の本性の必然性のみによって存在し・自己自身のみによって行動されるものは自由であると言われる。

スピノザ「エチカ」より

福田恒存 -人が欲しているのは自己の宿命

戦後を代表する思想家の一人、福田恒存は「宿命」という言葉を大切にした人です。福田によると、現代人はなにかをしたいための自由ではなく、なにかをしないための自由(逃避)を求めているために、かえって不自由になっていると指摘します。

私たちが欲しているのは自己の自由ではなく自己の宿命である。私たちは自己の宿命のうちにあるという自覚においてのみ、はじめて自由感の溌剌さを味わえると主張します。

生きがいとは、必然性のうちに生きているという実感から生じる。その必然性を味わうこと、それが生きがいだ。

福田恒存「人間・この劇的なるもの」より

「宿命の自由」は人類史のデフォルト

このように知識人からみると、「盗んだバイクで走り出しても、自由になった気がするだけ」なのは当然の結果なのです。人は宿命の中でこそ自由の喜びを得られる生き物だからです。

宿命は他者との関係性の中から醸成されます。人類が誕生して600万年、その大半は狩猟採集生活です。その日食べられる分の獲物や植物をとり、少数の集団で分け与える。1万年前からは農耕と牧畜が始まり、定住生活によって大きな共同体が生まれます。産業革命が起き、共同体が解体されて個人が前面化するのは600万年のうちのわずか200年です。

つまり人類は、600万年の大半を宿命を共にする共同体と一緒に生きてたということです。「宿命の自由」は人類史のデフォルトです。バイクで突然走り出すのは、人類史からみると非常に奇異な行動なのです。

宿命の自由を生きるには

能動的に行動する

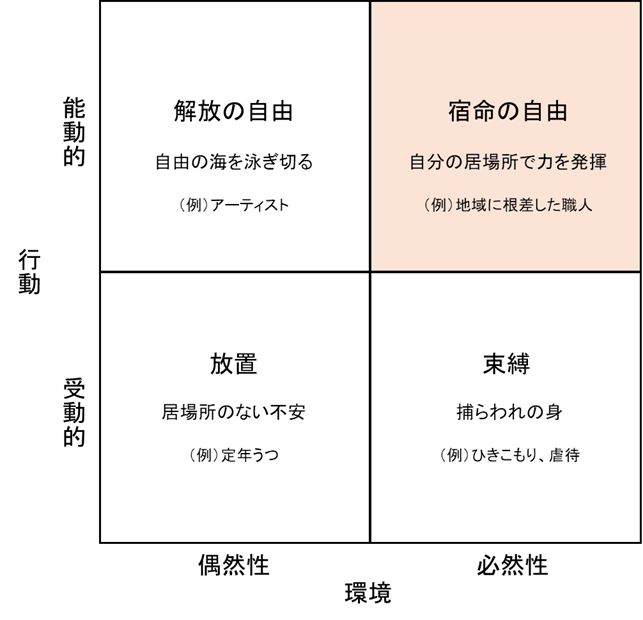

宿命の自由が人類のデフォルトだとすると、私たちはどうやってその中で幸せに生きられるのでしょう。スピノザは、自由とはコナトゥス(活動能力)が発揮されている状態と言いました。宿命の中で溌溂と生きる。宿命を受け入れて能動的に行動する。必要なのは「必然性×能動性」です(下図)。

一方、宿命を受け入れても何も行動しなければ、束縛状態になって自由から遠ざかります(必然性×受動性)。

「宿命の自由」の条件

居場所(宿命)を見つける

宿命を受け入れて能動的に行動する──実践するとなるとそう簡単ではありません。15の夜が発表された80年代の若者は、バイクで走り出しても引き返す場所がありました。そこを自分の居場所と認めたくなかったからバイクで走り出すたのです。少年はやがて大人になり、自分の居場所はここだと覚悟するようになる。地元に根差した生き方をしている人に元暴走族や元ヤンが多いのは決して偶然ではありません。若気の至りと笑い飛ばせた時代です。

しかし今の若者はどうか。地元とのつながりは薄く、家族とさえまともに話さない。周りからは、あなたは何にでもなれる、個性を発揮しましょうと圧を受ける。内にも外にも居場所を見いだせず、バイクで走り出しても引き返す場所自体がない。SNS空間に逃げ込んでも、そこは宿命と呼べるような場所ではありません。トー横キッズはそうした居場所(宿命)を失った若者を象徴しています。

自分の居場所(宿命)を見つけるには、他者との深い関係性が必要です。SNSの中の相手ではなく、目の前の相手としっかり向き合う。コスパ・タイパは最悪ですが、地道な一歩から宿命の扉が開かれます。

「60の夜」を聴いてみたい

尾崎豊がもし生きていたら今年で58歳。60歳を目前にした彼は今「15の夜」をどう歌うのでしょう。当時の歌詞に違和感を覚え、曲を書き直すのか──。彼の「60の夜」を聴いてみたいと思うのは私だけでしょうか。