運動を再開する・したい人が増えている

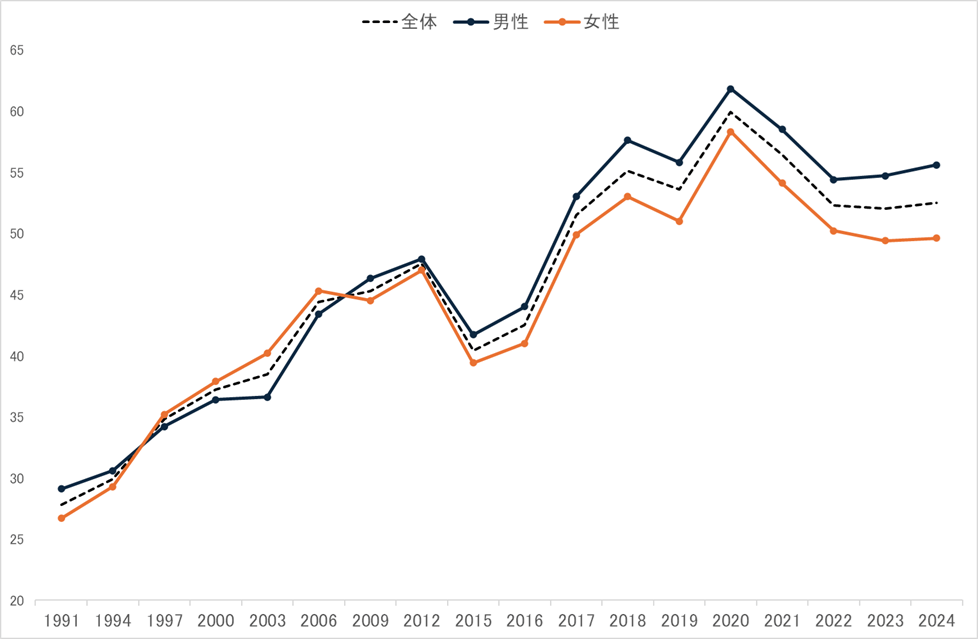

運動が健康に良いことは誰もが知っています。コロナ禍では自粛生活で運動不足を自覚する人が増え、近所をウォーキングしたりするなかで、改めて身体を動かすことの重要性や気持ちよさを実感した人も多かったはずです。週に1日以上運動した人の割合を示すスポーツ実施率をみると、90年代に3割程度だったのが2020年には約6割に達しました(下図)。

スポーツ実施率は2020年をピークに21年、22年と連続で低下します。いったんは運動を始めたものの長続きしなかった、というよくあるパターンです。しかし23年以降スポーツ実施率は下げ止まり、男性については持ち直しの兆しがみられます。いったんは脱落したが「運動はやはり必要」と再び運動を始めた男性が多かったということです。

女性が持ち直していないのには理由があります。通勤が始まったことで「運動したくても時間が取れない」という事情です。「スポーツ希望率-スポーツ実施率」をみると、20-40代の女性で約2割(同年代の男性は1割程度)に上ります。運動したくてもできない女性が2割もいるのです。ここ数年でピラティススタジオが急増しているのは、こうした働く女性のニーズが背景にあります。

スポーツ実施率の推移

運動がもたらす効果

私の周りにも運動を再開した人が何人かいます。理由を聞くと、「活力が出る」「いい仕事ができる」「幸福感が増す」という答えが返ってきます。運動が仕事や幸福感に結びつくのはなぜか──。これには「認知能力」と「非認知能力」が関係していると言われています。

認知能力「考える力」

認知能力とは、論理思考、記憶力、計算力など情報処理や学習に関わる能力のことです。運動することで脳内では血流が増し、神経細胞の成長・維持を促すBDNF(脳由来神経栄養因子)というたんぱく質の分泌が促されるそうです。BDNFは神経細胞の接合部(シナプス)を増やすことで、ひらめきや創造的な思考を助けわけです。

自分の経験を振り返っても、ウォーキング中にこれまで思いつかなかったようなアイデアや煮詰まっていた問題のヒントが降ってくることがあります。運動の認知能力効果を実感してからは、ウォーキングは仕事の一部と思うようになりました。

運動と年収は比例する

「健康経営」という言葉があるように、最近は社員の健康支援に取り組む企業が多くなりました。社員が気軽に運動できるよう社屋にジムを併設、外部講師によるフィットネス指導、ウォーキングアプリで歩数を競い合うイベント開催など、各社趣向を凝らしながら社員の運動習慣を促しています。

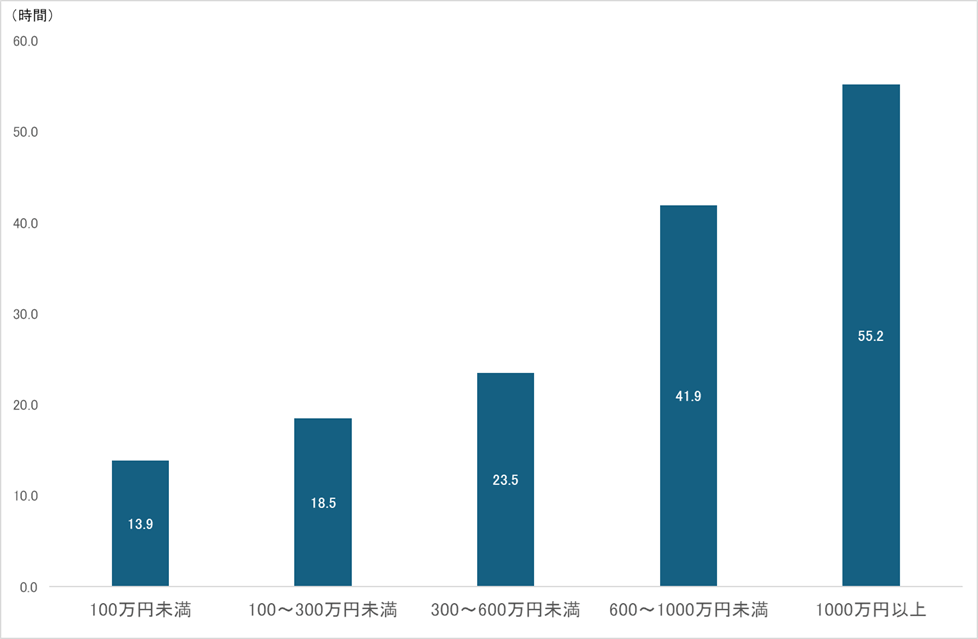

かつての健康支援は福利厚生という位置づけでしたが、健康経営では人的投資としての意味合いが強くなります。「健康のために運動しましょう」から「仕事の成果を上げるために運動をしましょう」への転換です。統計データで見ても、(私のような例外を除き)運動時間が長い人ほど年収が高いという結果が出ています。

年収と運動時間

運動する人はスマホ時間が短い

深く考えることは主体的な行為です。外部から働きかけてくる情報は人から主体性を奪います。認知能力の高い人は、身の回りのあらゆる情報を遮断し、自分の世界に瞬時に入り込むことで深く考えることができます。

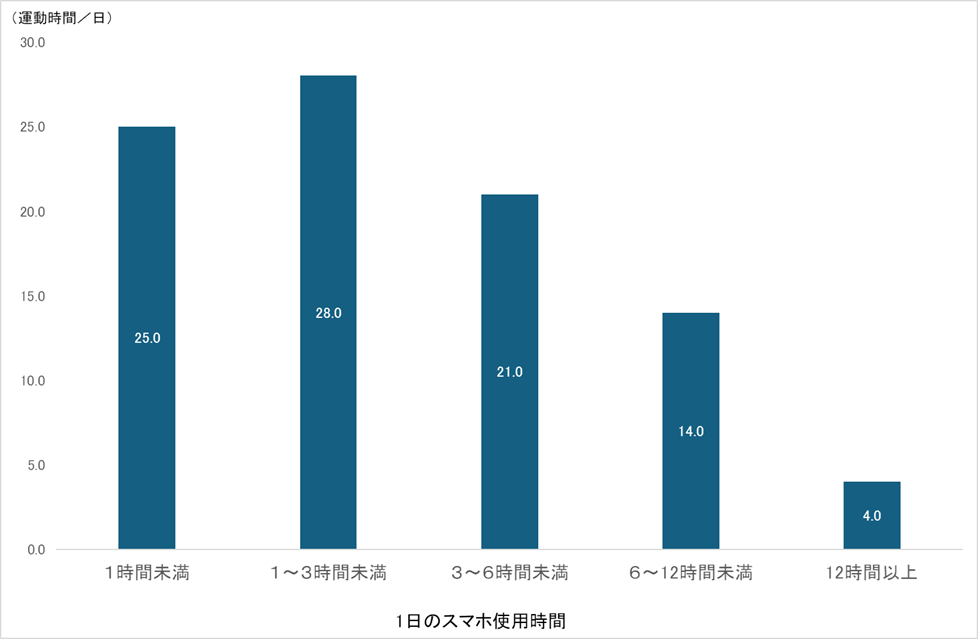

現代人から主体性を奪っているのがスマホです。運動によって認知能力が高まれば主体性が発揮され、思考の時間が増えます。思考の時間が長くなればスマホの利用時間が少なくなります。統計データでみても、運動時間が長い人ほどスマホの利用時間が短くなる傾向にあります(下図)。

今の時代、意識的にスマホ時間を減らそうとしてもなかなか出来るものではありません。運動をすることでスマホ時間を短くする──。このほうが現実的で理にかなっています。

スマホ使用時間と運動時間

非認知能力「感じ取る力」

意外に知られていないのが、運動が信頼性や協調性といった他者との関係性を高める効果があることです。このような能力を非認知能力と呼びます。非認知能力は他者の意見に深く耳を傾けたり、リーダーシップを発揮したり、他者と関わる様々な場面で欠かせない能力です。

認知能力が「考える力」なら、非認知能力は「感じ取る力」です。個人のスキルや能力が重視される現代社会では認知能力が重視されがちです。実際、多くのビジネスパーソンが運動に期待しているのは「考える力」です。しかし他者との関係性が薄れ、かつて持っていたはずの共同体感覚が失われつつある中で、私たちに圧倒的に足りていないのは「感じ取る力」です。

「一緒に運動」で信頼関係が強まる

運動が非認知能力を高めることは実証研究でも明らかにされています。スポーツと信頼関係について調べたイタリアの興味深い実証実験があります。

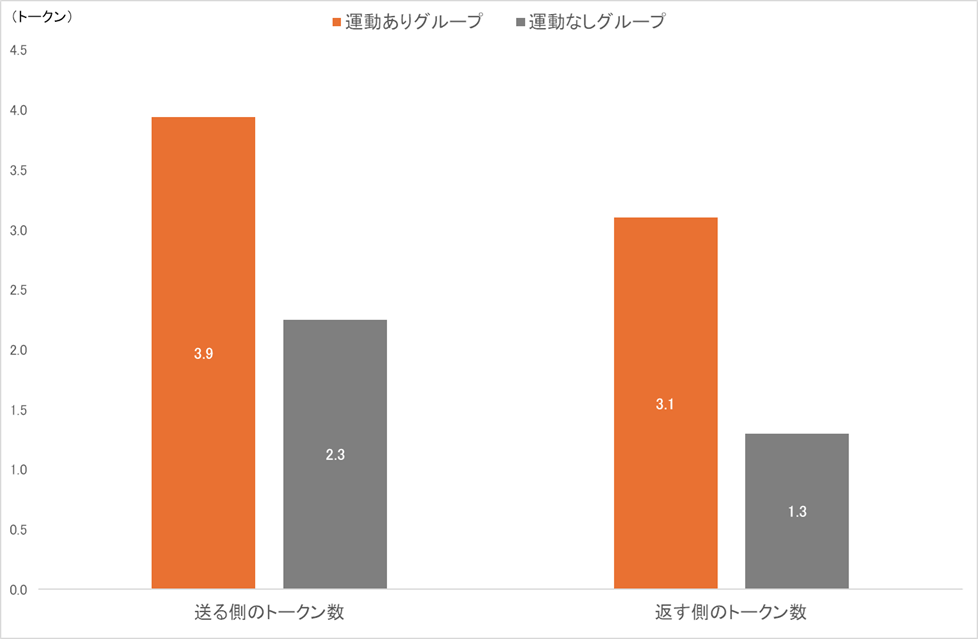

ややきつめの運動をしたグループと運動なしのグループに分け、グループ内のペアにトークン(お金に相当)を配り、送った側の枚数と返した側の何枚で信頼性を測定しました。すると運動をしたグループのペアは運動しないグループのペアと比べ、より多くのトークンを相手に送り、受け取った人もより多くのトークンを送り返したという結果になったのです(下図)。

団体スポーツのように一緒に協力して動いたわけではないのに「相手も自分と同じきつい運動を経験した」と思うだけで信頼感が高まる──「同じ釜の飯を食う」原理が働いたわけです。運動によって幸福感をもたらす脳内ホルモンが分泌されてより「寛容」になり、同じ運動を経験したことで「共感性」が高まったのです。他者の感情を認識し、その感情の意味を理解する能力──共感性は現代人が失いつつある能力の一つです。

日本初の哲学者と呼ばれる西田幾多郎は、私(主観)が消え去って相手(客観)と一体になった状態を「主客未分」と呼びました。一緒に汗を流すことで得られる一体感はまさしく主客未分の状態です。

「一緒に運動」で変わる信頼度

運動の「ひっかかり」が幸福感を生む

約4割の人が1日にスマホを6時間以上利用するという時代です。膨大な情報量は自らモノを考え、動くことを放棄させています。SNSの世界にどっぷり浸かることは、他人の人生を生きているのと同じです。こうした意識の肥大化を食い止めるのが運動です。「思考力が高まってスマホの利用が減る」「共感性が高まって信頼関係が深まる」──。運動は意識(脳)と身体(感覚)のバランスを回復させる効果があります。

コスパ・タイパ行動と違い、運動は非効率で摩擦のある活動です。その「ひっかかり」が自分で自分の人生を歩んでいる感覚を呼び起こし、私たちに幸福感をもたらしてくれます。運動を再開する人が増えているのは、運動がもたらす幸福感を知っているからです。人々が人生に「ひっかかり」を求める限り、運動人口はまだまだ増える可能性があると言えそうです。